Inhalt

SAVE THE DATE

Verein Historische Gebäude Österreich GENERALVERSAMMLUNG 2024

wird am

Samstag, den 19. Oktober 2024 um 14.00 Uhr

im

Palast Hohenems, Schlossplatz 8, AT-6845 Hohenems

stattfinden

Novelle des Denkmalschutzgesetzes

Die Novelle des Denkmalschutzgesetzes stellt einen bedeutsamen Schritt dar, das kulturelle Erbe Österreichs für kommende Generationen zu sichern.

Die Initiative.DENKmal.KULTUR hat zum Entwurf dieser umfassenden Novellierung eine Stellungnahme abgegeben.

Um welche Positionen es sich dabei handelt, können Sie hierunter lesen.

Interview mit DI DDr. Patrick Schicht

Katherine Hatschek und Dr. Georg Spiegelfeld sprechen mit dem neuen Landeskonservator von Niederösterreich, DI DDr. Patrick Schicht.

Katherine Hatschek und Dr. Georg Spiegelfeld sprechen mit dem neuen Landeskonservator von Niederösterreich, DI DDr. Patrick Schicht.

Katherine Hatschek: Herr Dr. Schicht, Sie sind seit dem Jahr 2005 im Bundesdenkmalamt tätig, haben viel Erfahrung mit Denkmälern und dadurch eine Basis für fundierte Beratungen. Seit einem Jahr sind Sie Landeskonservator von Niederösterreich. Mich interessiert, wie man dieses Amt angeht.

Patrick Schicht: Meine Geschichte ist die von vielen bei uns. Wir waren meist schon weit vorher denkmalaffin und haben uns für historische Gebäude interessiert. Viele haben wie ich eine Doppelausbildung in Architektur und Kunstgeschichte. Es gibt bei uns in Krems auch eine Restauratorin und eine Kommunikationswissenschaftlerin, sodass die Ausbildung breit ist. Man braucht diesen guten Mitarbeiterstab und muss darauf Wert legen, immer ein Team zu sein. Wir ergänzen uns in einer Weise, dass sämtliche Positionen und Kenntnisse optimal ausgefüllt sind. Ich komme zudem aus der Privatwirtschaft und habe dort aktiv Projekte umgesetzt, Restaurierungen vorbereitet und geleitet, sodass auch Praxiserfahrung vorhanden ist.

KH: Wir haben in Niederösterreich die meisten Schätze. Wo sind da die Prioritäten und wie gewichtet man, was wichtig ist, gerettet zu werden?

PS: Es gibt in Österreich etwa 39.000 Baudenkmale, davon befindet sich mit 11.000 ein guter Teil in Niederösterreich. Dabei muss man noch bedenken, dass selbst große Stifte wie Klosterneuburg, Melk, Göttweig und Heiligenkreuz sowie große Schlösser wie die Schallaburg und die Rosenburg je als ein Denkmal zählen. Wir sind so organisiert, dass aufgrund der Größe des Flächenbundeslandes jeder Referent und jede Referentin ein geschlossenes Gebiet hat, meistens drei bis vier Bezirkshauptmannschaften, wo vom Marterl über ein Schloss bis zu einer Burg alles betreut wird und es nicht möglich ist, dass einer etwa nur Almen betreut und ein anderer nur Kirchen. Der Abteilungsleiter ist einerseits dafür da, dass die Entscheidungspraxis im gesamten Bundesland gleich ist, und andererseits ist er dort dabei, wo es um Großumbauten, aber auch um Spitzenobjekte wie Stifte und Schlösser geht.

Das Luftbild von Stift Zwettl macht die Ausdehnung historischer Klosteranlagen Anschaulich © Stefanie Grüssl mit herzlichem Dank an die Luftstreitkräfte des BMfLV

Das Luftbild von Schloss Hof zeigt die Relation von zentralem Kernbau und umgebenden Wirtschaftsanlagen, die einst als Mustergut vorbildhaft waren und das E des Prinzen Eugen prominent nachbilden. © Stefanie Grüssl mit herzlichem Dank an die Luftstreitkräfte des BMfLV

KH: Wie, wann und nach welchen Kriterien wurden und werden die Denkmäler – Privathäuser genauso wie öffentliche Bauten – ausgesucht?

PS: Obwohl es bedeutende Vorarbeiten schon um 1900 gab, wurde 1923 das Denkmalschutzgesetz relativ kurzfristig beschlossen, weil nach dem Ersten Weltkrieg viel Ausverkauf von Kunst erfolgte. Dabei hatte man den glorreichen Ansatz, dass alles, was in Privatbesitz ist, mit Parteiengehör und Bescheid durchjudiziert werden muss, während Objekte im Besitz von Bund, Ländern und Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Vereinen, Gewerkschaften und Kirchen kraft Vermutung und vorerst ohne Verfahren unter Schutz kamen. Mittlerweile sind diese Bauten durch tabellarische Verordnungen auf exakt definierte Gebäude reduziert, aber rechtmäßig geschützt. Während somit der öffentliche Besitz gut behütet ist, müssen Privatobjekte in zunehmend aufwendigeren Verfahren auf Basis von Begehungen, Gutachten und Instanzenwegen aufgenommen werden, was bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist. Dafür gibt es interne Listen, die jedes Jahr mit einem vorausschauenden Unterschutzstellungsprogramm abgearbeitet werden.

KH: Dann muss man ja alle Privatdenkmäler regelmäßig durchsieben und prüfen, was davon noch vorhanden ist.

PS: Wir haben für Niederösterreich eine interne Liste von 30.000 potenziell denkmalwürdigen Objekten, vor allem aufbauend auf unseren Kunsttopografien und dem DEHIO. Es kommen auch immer neue dazu, die vor 20 Jahren noch nicht als denkmalwürdig galten, etwa die Nachkriegsarchitektur. Das heißt, die Wertigkeiten ändern sich. Sie haben sich auch in meiner Zeit geändert. Ein schönes Beispiel ist Schloss Hof, wo man bei meinem Beginn nur das zentrale Schlossgebäude und den Park als wichtig empfunden hat. Heute ist ganz klar, dass vor allem der benachbarte Wirtschaftshof, der von Prinz Eugen als visionäres Mustergut geplant war, eine große technik- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung aufweist. Ähnliches betrifft die Nachkriegsbauten und die Postmoderne, die wir gerade aufarbeiten. Sicher werden auch künftige Generationen neue Schwerpunkte und Themen setzen, die wir heute gar nicht erahnen können. Aber dadurch, dass die Welt immer kurzlebiger wird, müssen wir sogar auf frisch gebaute Objekte achten, weil sie sonst schnell wieder weg sind. Ein schönes Beispiel dafür ist das Haas-Haus in Wien, das schon nach 15 Jahren entkernt wurde. Man wollte früher beim Schutz immer zumindest eine Generation Abstand halten, um im Nachhinein zu sehen, was aus dieser Zeit erhaltenswürdig ist. Das können wir uns heute nicht mehr leisten, weil dann schon vieles wieder zerstört wäre.

KH: Kann man die Nutzung eines denkmalgeschützten Privatbesitzes ändern, wenn beispielsweise der Eigentümer eines Schlosses dieses in ein Hotel umwandeln möchte?

PS: Über die Nutzung können wir nicht diskutieren. Prinzipiell wird man jede substanzschonende Verwendung akzeptieren. Wenn jemand zum Beispiel aus einem Schloss ein Hotel machen will, ein betreutes Wohnen oder ein Büro, dann ist das inhaltlich bewilligungsfrei. Wir sehen uns sogar als Dienstleister, um eine nachhaltige Nutzung möglich zu machen. Dabei gilt es drei Qualitäten hochzuhalten: Substanz, Erscheinung und künstlerische Wirkung – sie sollen auch nach einem Umbau noch vorhanden sein. Hier hat sich in den letzten Jahren bewährt, rechtzeitig möglichst viel zu erheben und ein Gebäude gut kennenzulernen, um die Bedeutungen, die es hat, bewusst erhalten zu können. Dafür gibt es bauhistorische und restauratorische Untersuchungen; sie bilden unsere Leitplanken, und wenn sie gut aufgestellt sind, dann kann ein Projekt – unabhängig von der Widmung – nicht schiefgehen.

KH: In Österreich gibt es einen Konflikt mit der Bauordnung, in der unzählige Normen existieren. Das macht die Erhaltung oder die Umnutzung von solchen Häusern schwierig.

PS: Die gute Nachricht ist: Wenn ein Haus steht und es einen Konsens gibt, dann gilt dieser Konsens. Das heißt, ein Haus muss nicht ständig nachgerüstet werden. Wenn aber eine Nutzungsänderung oder größere Umbauten stattfinden, fällt dieser Konsens weg. Dann muss oft auf das Neueste aufgerüstet werden. Dafür gibt es von uns zwei Prinzipien: Zum einen wollen wir für Leib und Seele durchaus Sicherheit gewährleisten; wir sind daher auch für Barrierefreiheit und Gefahrenminimierung. Zum anderen gibt es für Baudenkmale Ausnahmen in den OIB-Richtlinien und in den Landesgesetzen, sodass die Möglichkeit besteht, mit Augenmaß zu agieren, um übertriebene Härtefälle zu verhindern und denkmalverträgliche Lösungen zu finden.

KH: Sie bieten Beratungen zur Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes an. Wie geht man finanziell damit um, wenn Sie zum Beispiel jemandem zu einer bestimmten Restaurierungsform raten? Oft sind ja manche Konservierungsmethoden teurer als quasi das „Nur-Drüberhirseln“.

PS: Beratung steht bei uns im Vordergrund. Wir wollen wirklich eine kompetente Anlaufstelle sein, um kurzlebige schlechte Strategien und Materialien von vornherein zu vermeiden. Die Frage, ob etwas teuer ist, muss man langfristig stellen, weil oft genug das scheinbar billige Material aus dem Baumarkt schon nach drei Jahren bereits wieder herunterblättert nach dem Motto: „Wer billig baut, baut teuer.“ Wenn wir aber den Altbau kennenlernen und adäquat das Richtige draufsetzen, kann es zwar in der Anschaffung ein bisschen teurer sein, sich aber dann im Lebenszyklus durchaus einmal als günstig herausstellen. Für uns ist es jedoch nicht nur die Frage des Preises, sondern auch des Werterhaltens. Wenn wir eine historische Putzfassade verlieren, haben wir viel mehr verloren als nur Geld – wir haben die authentische Originalsubstanz verloren. Und die gilt es vor allem zu bewahren.

KH: Wie wird das gehandhabt? Teilweise bröckelt die Fassade und der Besitzer kann sich eine Restaurierung nicht leisten. Diese sollte aber in einem gewissen Stil erfolgen. Wie gewichtet man hier das Finanzielle? Ist das nicht ein sehr schwieriger Spagat, den das Amt der Kosten wegen machen muss?

PS: Wir sind eine Bundesbehörde, und im Gesetz steht, dass alles, was Substanz und Erscheinung auch nur verändern könnte, mit uns abzustimmen ist. Das bedeutet, frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen, um vieles abstimmen zu können, und dann im Konsens die besten Schritte zu gehen. Das kann heißen, dass man einen Bescheid mit Auflagen braucht. Es kann aber auch reichen, sich zum Beispiel bei einer einfachen Reparatur nur per E-Mail abzustimmen. Wenn Sie das Finanzielle ansprechen, geht es uns nicht darum, etwas teurer, sondern besser zu machen und im Wert zu erhalten. Das heißt, es sollte sich auch finanziell positiv auswirken. Komplexe Maßnahmen werden aber von der steuerlichen Absetzbarkeit bis zu direkten Zuschüssen auch finanziell unterstützt.

KH: Sie unterstützen Leute, die sich an das Amt wenden. Um Zuschüsse zu bekommen, braucht man also ein Amt bzw. einen Bescheid?

PS: Laut Bauordnung ist eigentlich jedes Haus in seinem konsensmäßigen Zustand zu erhalten. Es wäre also eine normale Bürgerpflicht, regelmäßig Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Aber für rein denkmalfachliche Maßnahmen und Materialien, die natürlich teurer sind als billige Massenprodukte, stehen spezifische Fördermittel parallel von Bund und vom Land zur Verfügung. Wenn es also ein abgestimmtes und bewilligtes Projekt gibt, kann man online ganz unbürokratisch um Subvention einreichen und bekommt eine namhafte Summe, um dieses Delta zu deckeln.

Georg Spiegelfeld: Ja, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Wir haben uns beim Denkmalschutzgesetz gewünscht, dass hier Erleichterungen in vielerlei Hinsicht kommen, denn es ist immer noch so, dass es teurer ist und schwierig sein kann. Ich muss unterscheiden: Dachbodenausbau, Anbau, Umwidmung des Objektes selbst und die pure Erhaltung. Ideeller und materieller Wert sind durch einen Lastenausgleich zusammenzuführen, und genau da sehe ich noch Handlungsbedarf. Ich habe zum Beispiel eine historische Fassade, dahinter ein Zinshaus. Die historische Fassade bröckelt, also müssen wir das jetzt ordentlich restaurieren. Weil die Auflagen hoch sind, zahlt das Bundesdenkmalamt dazu – maximal 15 Prozent der Kosten. Es kostet aber trotzdem das Doppelte. Und dann rutscht das Gebäude steuerrechtlich aus der Gewinnerzielungsabsicht des Eigentümers heraus, sodass am Ende das Finanzamt erscheint und sagt: „Das, was Sie hier gemacht haben, fällt …“ – obwohl es sich um eine behördliche Auflage handelt – „… steuerrechtlich unter Liebhaberei.“ Und damit werden die Vorsteuerabzugsberechtigung sowie die steuerliche AfA zur Gänze gestrichen!

PS: Wenn ein Haus durch Mieter Gewinn macht, kann man steuerrechtlich ganz gut unterstützen, indem die Verkürzung der Abschreibbarkeit bis auf zehn Jahre möglich ist. Das hilft allen, die Gewinn machen. Darüber hinaus war beim aktuellen Gesetzesentwurf angedacht, dass auch Objekte, die per se keinen Gewinn machen, trotzdem in der Abschreibbarkeit des gesamten Wirtschaftens der Eigentümerschaft eine Rolle spielen. Das wäre ein großer Wurf gewesen, den wir uns alle sehr gewünscht hätten – er wurde aber von der Finanz bislang nicht freigegeben.

KH: Ein denkmalgeschütztes Gebäude im Eigentum zu haben ist für viele damit verbunden, sich mit Behörden herumzuschlagen. Daher sind die Leute froh, wenn es nicht so ist. Wie erreicht man aber, dass die Leute froh sind, ein denkmalgeschütztes Gebäude zu besitzen, da Sie ja einen guten Rat oder auch Steuervorteile haben? Im Moment ist das noch nicht so angekommen.

PS: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Erstkontakt für die Leute schwierig ist, weil sie, ohne uns zu kennen, vor allem die Hintergrundinformation „Es wird kompliziert, es wird teuer“ haben. Ab dem Zeitpunkt, da sie uns kennengelernt haben, suchen sie uns meist freiwillig und häufig auf, weil sie uns als kompetente Partner wahrnehmen, die mehr bringen als kosten.

GS: Dieses Vorurteil ist ein großes Problem. Als Betroffener sage ich aber, dass über die letzten Jahre sehr viel getan wurde, dieses, soweit das Amt es beseitigen kann, auch wirklich zu beseitigen. Der Servicegedanke und die Zurverfügungstellung von Wissen sind hervorragend und funktionieren gut. Trotzdem – und das steht sogar im Regierungsprogramm – will man eine Sanierungsquote von 3 Prozent erreichen.

KH: Aber nur 1,5 Prozent der Gebäude sind denkmalgeschützt – habe ich das richtig im Kopf?

GS: Die Sanierungsquote ist in dem Fall etwas anderes. Das sind jedoch eher Umweltthemen – man will einfach mehr Reparatur in den gesamten Gebäudebestand leiten. Aber natürlich meine ich auch, dass es gut wäre, mehr Denkmalpflege betreiben zu können. Es fehlt nicht zuletzt deshalb, weil es derzeit eben doch finanziell unattraktiv ist, in ein Denkmal zu investieren.

PS: Ich glaube, es ist nicht unattraktiv, aber es herrscht das allgemeine Unbehagen, dass man unter Denkmalschutz Stehendes nicht abreißen dürfe, dass alles teuer würde und der Besitz dadurch wertlos sei. Wenn sich da einmal der Blickwinkel im Kopf ändert, dass man ein Haus in oft bester Lage hat, das, langfristig gedacht, nachhaltig zu restaurieren ist, dann erhält man, was die moderne Gesellschaft heute umwelttechnisch verlangt. Dann wird vielleicht auch ein Wertewandel dahingehend stattfinden, dass man stolz darauf ist, ein Denkmal zu besitzen. Und dass man einerseits sagt, man leistet etwas für den nationalen Kulturerhalt, und andererseits auch einen materiellen Wert besitzt, weil ein altes, historisches Gebäude sehr wohl mehr wert ist, als es heute den Anschein hat.

In Pottendorf stehen die Schlossruine, die kürzlich renovierte Kapelle und der romantische Park unter Denkmalschutz. Während Kapelle und Park von der Gemeinde vorbildhaft gepflegt werden, laufen intensive Bemühungen zur Rettung des Kernbaus. © Stefanie Grüssl mit herzlichem Dank an die Luftstreitkräfte des BMfLV

Beim Kurort Semmering verschmelzen Denkmalschutz an den großen Hotels und schmucken Villen sowie der Bahnstrecke mit dem Naturschutz zu einer harmonischen Kulturlandschaft, die auch als Welterbe der UNESCO gelistet ist. © Stefanie Grüssl mit herzlichem Dank an die Luftstreitkräfte des BMfLV

KH: Aber wie schafft man diesen Wertewandel?

PS: Das kann gelingen, weil jedes Gebäude einen gewissen Lebenszyklus hat. Wenn man sich heute ein hochtechnisiertes Passivhaus anschaut, so wird dieses nach 30 Jahren zu Sondermüll und die Entsorgung wird wahrscheinlich mehr kosten als der Neubau. So etwas kann bei einem Altbau nicht passieren. Das heißt also, man müsste die Lebenszykluskosten wirklich durchrechnen, um draufzukommen, dass ein Haus, das 500 Jahre steht, einen ökologischen Fußabdruck von null hat, dass es immer restaurierbar und pflegbar ist, aus regionalen Stoffen besteht, von lokalen Menschen gewartet werden kann und eine Wertbeständigkeit bietet, die ein modernes Haus niemals erreichen kann. Wenn man diesen Lebenszyklus endlich einmal in die Werteberechnung einführe, ergäbe es eine ganz andere Wertewaage. Der hochgerüstete Neubau entlarvt sich dann zwar kurzfristig als kostengünstiger, langfristig aber als teurer.

GS: Ein praktisches Beispiel ist die Denkmalwerkstatt in Stein, das kleine Haus, das wir saniert und dann beim Tag des offenen Denkmals gezeigt haben. Von den 70 Interessierten meinten die Jüngeren: „Wenn wir uns so etwas leisten könnten, dann würden wir gerne da in der Stadt wohnen.“ Als sie dann erfuhren, was es tatsächlich gekostet hat, von einem wirklich ruinösen Gebäude zu diesem Zustand zu kommen – pro Quadratmeter nämlich in etwa gleich wie Neubaukosten –, sagten sie: „Aha! Ja, wenn wir das gewusst hätten …!“

PS: Vielen Leuten fehlt die Vision und es braucht Vorbilder in der Nachbarschaft. Das sieht man immer wieder bei alten Städten. Wenn da ein anschauliches Beispiel fertig ist, wachen manche andere auf und sagen: „Eigentlich habe ich genau das gleiche Haus – aber ich habe gedacht, ich kann es nur abreißen.“ Sie sehen, man kann daraus etwas Individuelles, etwas Einzigartiges machen. Auch bei den Kosten hat ein Altbau viele Vorteile, weil man taktweise je nach Mitteln immer wieder etwas umsetzen kann. Da ist es enorm wichtig, dass wir diese Leuchtturmprojekte haben, die ein Aufatmen in der ganzen Umgebung schaffen. Diese Vision haben viele verlernt, weil in einer Wegwerfgesellschaft jeder glaubt, das Alte ist unrettbar, wertlos und man kann es nur noch abreißen. Wenn dann eine solche Renovierung fertig ist, sagen sie: „Ah, das hätte ein Neubau nicht geschafft.“

KH: Liegt es aber nicht auch an der Ausbildung, angefangen vom Architekten über den Bauarbeiter bis zum Fachmann? Unsere Baufirmen, die eigentlich regional und sehr gut sind, sind im Bereich des Altbaus allesamt ziemlich überfordert.

PS: Es gilt auch hier das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn wir nur eineinhalb Prozent unter Denkmalschutz haben, wird die Bauwirtschaft sich zum Großteil auf den Neubau spezialisieren und kann bald nur mehr Vollwärmeschutz auf Stahlbeton kleben. Es gibt aber einen kleinen Markt, und die Hoffnung ist, dass mit dem kommenden Versiegelungsende und mit der Erhaltungsanforderung unserer Gesellschaft vermehrt Altes renoviert wird. Hoffentlich erfolgt dieser Umschwung im Handwerk bald, sodass sich immer mehr Leute die alten Techniken aneignen, um sie wieder ausführen zu können. Wenn sie dann in Schwung sind, sind sie auch wirtschaftlich.

KH: Dass viele der Bauernhäuser bei uns nicht saniert sind, hat, denke ich, einerseits mit den Normen zu tun und funktioniert andererseits wegen deren Volumen nicht. Außerdem gibt es niemanden mehr, der das sanieren kann.

PS: Wir sind in einer entscheidenden Phase, denn viele alte Handwerker und Handwerkerinnen, die noch renovieren können, gehen jetzt gerade in Pension. Und man sieht schon im allgemeinen Handwerk vom Maurer bis zum Zimmermann und Dachdecker, dass sich da eine Lücke auftut. Es wird sehr schwer sein, diese in jeder Region zu füllen.

KH: Was kann man dagegen tun? Wie kann man eine solche Lücke schließen?

PS: Das Wichtigste ist die Nachfrage. Wenn es diese gibt, werden sich Firmen darauf spezialisieren. Wir haben zum Beispiel bei uns in Mauerbach das Ausbildungszentrum, wo sich die Leute sehr breit aufgestellt mit Kursen eindecken können. Und wenn diese Anforderung da ist, dann werden auch immer mehr Firmen ihre Leute dort hinschicken und können sich dieses Wissen noch erarbeiten.

GS: Ein Wort noch dazu … Alles wunderbar – aber ich finde, dass in der Architektenausbildung, gerade was größere Projekte betrifft, ein Problem existiert: In der Vergangenheit hat man sich sehr wohl mit Kunstgeschichte beschäftigt. Der Architekt ist meistens der erste Ansprechpartner für den Auftraggeber und ein Architekt hat von vornherein eine gewisse Ahnung gehabt, was geht und was nicht geht. Die Ausbildung in der Architektur ist heute reine Technik, und diese speziellen Inhalte sind größtenteils verloren gegangen. Werden nicht freiwillige Vorlesungen und freiwillige Fächer belegt, dann sind in der Architektenausbildung Bewahrung und Erhaltung verdammt klein geschrieben.

PS: Nach dem Motto „Auch Architektur ist Handwerk“ kann man das eben Gesagte weiterziehen. So, wie das Handwerk Nachwuchsprobleme hat, wenn es um Historisches geht, ist es auch bei der Planung. Da gibt es nur mehr eine kleine, feine Schar, die sich darauf spezialisiert hat und die auch in der Bildung die Möglichkeiten annimmt. Es gibt im deutschsprachigen Raum viele Ausbildungsstätten, die sich auf Altbau und auf Denkmalpflege spezialisiert haben. Der normale Architekt, der zu 99 Prozent Neubauten plant, ist aber oft überfordert, wenn er das plötzlich auch noch können soll.

GS: Ich weiß, das ist ein Problem. Mein erster Ansatz wäre, dass ein Architekt, der auf ein Denkmal losgelassen wird, über eine entsprechende Spezialausbildung verfügen muss. Denn für den Auftraggeber ist es schwierig, zu unterscheiden – er geht ja zum Architekten seines Vertrauens. Und dieser sagt ihm dann nicht, dass er über diese Ausbildung nicht verfügt, denn er braucht sie ja nicht. Es wäre eine einfache und logische Maßnahme, dass diese Zusatzausbildung bei der Umsetzung einer Baustelle in einem Denkmal Voraussetzung ist.

PS: Dazu zwei Antworten: Bei meiner Ausbildung war es noch Pflicht, dass ein Architekt über historische Architektur Bescheid wusste – heute ist das freiwillig. Dass damit aber auch der Denkmalgedanke schwindet, ist eine Entwicklung, die man rasch umkehren sollte. Das Zweite ist, dass der Neubau, statistisch gesehen, weniger wird. Es wird nicht mehr möglich sein, dass ein Architekt oder eine Architektin darauf hoffen darf, ein Leben lang ausschließlich Neubauten zu planen, sondern sie werden viel mehr umbauen müssen. Und unter diesem Gesichtspunkt wäre es sicherlich sehr gut, wenn man die dazugehörige Ausbildung forciert.

GS: Ich denke, dass letzten Endes die Denkmalpflege auch eine Bildungsfrage ist.

KH: Ein anderes Thema ist der Ensembleschutz, der ja in Niederösterreich ein bisschen besser ist als in Oberösterreich. Aber gibt es da Bemühungen, wenn zum Beispiel um ein Schloss herum Reihenhäuser gebaut werden?

PS: Das sind zwei Fragen. Bei dem einen – dem Ensembleschutz – muss man unterscheiden: Man versteht unter einem „Ensemble“ allgemein eine Gruppe von zusammenstehenden Objekten. Im Rechtlichen ist ein „Ensemble“ ein spezifischer Begriff, der bedeutet, dass eine Reihe von Objekten als Gesamtdenkmal unter Schutz gestellt ist. Das andere ist, dass mit „Ensemble“ landläufig der Ortsbildschutz gemeint wird. Und da ist Niederösterreich sehr gut aufgestellt, weil in der niederösterreichischen Bauordnung verankert ist, dass jede Gemeinde in gewünschten Bereichen eine Schutzzone bestimmen kann, um deren Charakteristik zu bewahren. Seit dem frühen 21. Jahrhundert wird das landesweit aufgerollt; damit wird Bedeutendes, das nicht unter Denkmalschutz steht, oft von den Gemeinden relativ gut aufgefangen. Die Raumordnung des Landes ist zudem bemüht, historische Umgebungen zu beachten, etwa bei der restriktiven Umwidmung von Schlossparks.

KH: Ich glaube, man kommt jetzt allmählich drauf, dass es nicht angenehm ist, in solch einem leeren Ortskern zu leben, wenn der Schlosspark im Ort mit Reihenhäusern zugepflastert ist oder sich das Geschehen in den Einkaufszentren am Ortsrand abspielt. Man will ja ein Kaffeehaus, man will ja ein Geschäft haben. Wir haben da eigentlich keine Lösungsansätze.

PS: Das sind zwei verschiedene Themen. Natürlich erleben wir jetzt einen Wandel hin zu Internet und elektronischem Einkaufen, und das wird auch noch weitergehen. Zu glauben, dass wir die Geschäfte im Altort einfach schützen und erhalten könnten, wäre blauäugig. Aber man kann mit Raumordnung und mit strategischer Platzierung zum Beispiel eines Rathauses, einer Schule oder verschiedener Amtsstellen sehr wohl eine gewisse Frequenz schaffen. Zum Glück sind unsere Altorte in ihrer Struktur und Homogenität meist so aufgebaut, dass man sich dort wohlfühlt. Und wenn ich dann dort auch noch mein Café und mein Gasthaus finde, dann ist das sicherlich ein schönerer Aufenthaltsort, als in der Peripherie irgendwo in einer Halle zu sitzen. Ein Altort bietet somit die Grundvoraussetzungen, aber die Gesellschaft muss ihn auch beleben wollen. Wenn man hingegen ganz bewusst dagegenarbeitet, indem man außen Einkaufszentren begünstigt und Gemeindeämter von innen auslagert, dann wird der Altort nachhaltig ausgehungert.

KH: Im Endeffekt kommt es dann also schon auf die Politik an.

PS: Da ist in der Vergangenheit bereits zu viel passiert und wir haben jetzt die Scherben. Man kann nur appellieren, dass man sich bei den Altstädten proaktiv etwas überlegt und rundum nicht noch mehr umwidmet.

KH: Sind Gemeinden dazu verpflichtet, beim Denkmalamt nachzufragen, wenn sie etwas wie beispielsweise einen Platz oder Häuser etc. umgestalten wollen? Oder kann das der Bürgermeister entscheiden?

PS: Verpflichtet ist die Eigentümerschaft nur dann, wenn ein Objekt unter Denkmalschutz steht. Durch die Schutzzonen haben wir ein bisschen den Fuß drinnen und können auf Nachfrage der Gemeinde unsere Stellungnahme abgeben – dies erfolgt allerdings ohne rechtliche Bindung.

KH: Was hat es laut der Denkmalschutznovelle mit der Erhaltungspflicht auf sich? Ich habe nicht verstanden, dass die EU eine Erhaltungspflicht vorgibt. Was heißt das eigentlich für den Eigentümer?

PS: Prinzipiell gibt es die Erhaltungspflicht schon aufgrund der Bauordnung. Im alten Denkmalschutzgesetz war zwar vorgesehen, dass man etwas unter Schutz stellt, um es zu erhalten. Einschränkende Höchstgerichtsurteile haben aber dazu geführt, dass es schon ausgereicht hat, Fenster geschlossen zu halten und einzelne Dachziegel nachzuschieben. Damit konnte man jemandem, der nichts investiert hat, nichts entgegenhalten. Daher ist es durchaus sinnvoll, mehr darauf Wert zu legen, dass ein Haus auch in seiner Gesamtheit für die Zukunft erhalten bleibt.

KH: Das erscheint mir aber als eine schwierige Gratwanderung, da es, wenn man es ein bisschen interpretieren will, quasi auf eine Enteignung hinauslaufen könnte.

PS: Es ist nur eine Schärfung des Denkmalschutzgedankens, dass ein Haus erhalten bleiben soll. Und dass man nicht wartet, bis es dem Abbruch nahe ist, sondern rechtzeitig auf Erhaltungsmaßnahmen pochen und mit Förderungen helfen darf. Es geht nicht darum, mit dem Zeigefinger etwas vorzuschreiben, sondern mit Beratung und Geld ein nachhaltiges Gesamtkonzept anzustoßen. Eines ist nämlich klar: Immer wieder nur einzelne Dachziegel nachzuschieben kann ein leer stehendes Objekt langfristig nicht erhalten.

GS: Ganz abgesehen davon ist es eine weltweite Sache, dass man sich zum Erhalt seiner Kultur und der Kulturlandschaft verpflichtet und als Menschheit der Wichtigkeit der Bewahrung des kulturellen Erbes bewusst ist. Sonst gäbe es auch kein Weltkulturerbe. Ich habe es immer als völlig unverständlich betrachtet, dass diese Erhaltungspflicht, die es ja gegeben hat, laufend zurückgefahren wurde.

PS: Sichtlich ist es auch eine Bringschuld der Denkmalpflege, der Gesellschaft die Relevanz ihrer Objekte zu erklären. Das passiert österreichweit durch zahlreiche Veranstaltungen, etwa am Tag des Denkmals, und durch breitenwirksame Publikationen. Wir machen das in Niederösterreich aber auch sehr erfolgreich mit bauhistorischen Untersuchungen als Basis für eine transparente Argumentation, was und warum wir es erhalten. Da öffnen sich viele Türen und selbst Investoren verstehen, worum es geht. Nach dem Motto „Man erhält nur, was man kennt und schätzt“ ist das unser Fuß in der Tür, um die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es für sie in der alten Substanz viele Werte gibt, die zu erhalten sich lohnt.

Herr Dr. Schicht, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Der promovierte Kunsthistoriker und Architekt ist seit 2005 im Bundesdenkmalamt als Gebietsreferent tätigt, seit 2023 leitet er das Landeskonservatorat für Niederösterreich. Dabei war er federführend beteiligt bei den international einzigartigen Richtlinien für bauhistorische Untersuchungen des Bundesdenkmalamts und koordiniert die österreichweiten Berichte von Bauforschungen. Privat ist Schicht Autor zahlreicher Publikationen, vorwiegend zu mittelalterlicher Architektur, etwa zu Stadtbefestigungen von Niederösterreich, internationalen Kastellen sowie ostalpinen Burgen des Erzbistums von Salzburg. Daneben stehen monografische Forschungen etwa zu den Burgen von Wiener Neustadt, Hardegg und Dürnstein sowie zuletzt zu Kirche und Karner von Mödling.

Portraitfoto Patrick Schicht © Bundesdenkmalamt

Der Rauchenbichlerhof und der Turmbau zu Schallmoos

© Familie Sachs-Kapsreiter

Text: Therese Backhausen

Ein spektakuläres Turmprojekt erhellt den Blick auf ein eher unrühmliches Kapitel der Salzburger Stadtplanung. Scheinbar beschlossene Sache, sieht eine Umwidmung des derzeitig gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in der Pufferzone des UNESCO-Weltkulturerbes nordöstlich der historischen Altstadt die Errichtung eines bis zu 35 Meter hohen Büroturmes in unmittelbarer Nähe zum geschichtsträchtigen und denkmalgeschützten Rauchenbichlerhof vor. Die Eigentümer dieses historischen Anwesens, die Familie Sachs-Kapsreiter, wurden über das Vorhaben nicht in Kenntnis gesetzt, sondern erfuhren erst aus den Medien davon.

Der Rauchenbichlerhof, auch als Gablerhof bekannt, ist ein gut erhaltener, barocker Profanbau, ein Schlössl nördlich des Kapuzinerberges. Er zählt zu den wenigen noch immer existierenden Gutshöfen, die einst im heutigen Salzburger Schallmoos, einem vor allem als dicht verbautes gewerbliches Gebiet bekannten Stadtteil, angesiedelt waren. Schon Anfang des 12. Jh. als Gut Waldbichl urkundlich erwähnt, war es 100 Jahre später in Händen des Stiftes St. Peter. Über die nächsten Jahrhunderte wechselten einander eine Reihe an Pächtern und Eigentümern ab, der Hof war zwischenzeitlich – benannt nach einem der Besitzer – auch als Oederhof bekannt.

Gegen Ende des 16. Jh. war das bis dahin schon gut bewirtschaftete Landgut für längere Zeit im Eigentum der Familien Fabrizin und Kaserer, bis es im Jahre 1741 der Salzburger Stadtrat Franz Anton Rauchenbichler erwarb. Der ursprüngliche, aus Steinquadern des Kapuzinerberges errichtete Bau wurde in dessen Ära um 1750 mittels Aufstockung, Volutenbegiebelung, gartenseitiger Mauern und Pfeilern in seine heutige Form gebracht – es ist ein zweigeschoßiger, rechteckiger Bau mit sechsachsiger Hauptfassade sowie zweiachsiger Mansarde zwischen Voluten – und trägt seitdem seinen Namen. Aus dieser Zeit stammt auch der Pavillon, der als Abschluss einer einst von Brunnen und Wasserfontänen begleiteten Sichtachse vom Haus zum nördlichen Ende eines in seinen Strukturen heute noch existierenden barocken Gartenparterres mit akkurat in Form geschnittenen Hecken ein visuelles Ziel der Anlage bildet.

Foto-Parkseite © Familie Sachs-Kapsreiter

Foto-Südliche-Ansicht © Familie Sachs-Kapsreiter

Um 1823 – mittlerweile waren Rauchenbichlers Nachkommen schon Eigentümer und durch Kaiser Franz I. nobilitiert worden, die Plünderungen der Franzosenzeit waren vorbei – war der Hof bereits ein hochkultivierter, weitläufiger Patrizierbesitz mit ausgedehnten feldwirtschaftlichen Nutzflächen um das Kernareal. Solche Flächen waren deshalb möglich, weil das seinerzeitige Moos – Schallmoos war ein Teil des Gnigler Sumpf- bzw. Moorgebietes – bereits um die Mitte des 17. Jh. unter Erzbischof Paris Lodron trocken gelegt worden war, sodass neben dem schon bestehenden Rauchenbichlerhof weitere stattliche Höfe und Schlössl wie der noch existierende Robinighof oder das im Krieg zerstörte Schloss Röcklbrunn erbaut werden konnten.

Eine prominente Rolle kam dem Rauchenbichlerhof im Jahre 1822 zu. Es wird berichtet, dass der russische Zar Alexander I. dort seine Kleider wechselte, um den in der Salzburger Residenz weilenden österreichischen Kaiser Franz I. zu besuchen und sich mit diesem weiter nach Italien zu begeben. Bis heute anhaltende Popularität erlangte der Hof dann aber als Wohnort der Emilie Victoria Baronin von Wolfsberg und Schönau – bürgerlich Emilie Victoria Kraus –, einer ehemaligen Geliebten Napoleons I. und wegen ihrer bunten Menagerie (v. a. Hunde) in Salzburg auch „die Hundsgräfin“ genannt. Sie erwarb das Anwesen 1831 von Rauchenbichler und führte dort bis zu ihrem Niedergang mit ihren Tieren ein luxuriöses und fürstliches Leben. Was war geschehen? Ihr dank einer hohen Apanage Napoleons sorgenfreies Leben erfuhr mit dem Suizid ihres Zieh- bzw. Adoptivvaters, der ihr gesamtes Vermögen verwaltet und schließlich durchgebracht hatte, ein jähes Ende. Anfang der 1840er-Jahre wurde der Hof versteigert; sie selbst starb völlig verarmt, verwahrlost und krank, trotzdem aber an ihren Tieren festhaltend, wenige Jahre später im nahe gelegenen und heute nicht mehr existenten Fischerhäusl. Danach ersteigerte die Familie Rauchenbichler wiederum ihr ehemaliges Eigentum zurück; der legendäre Hof ist bis heute in den Händen der Nachkommen.

Und nun soll direkt vor dem Garten, auf dem Areal einer ehemaligen Tankstelle, ein adipöser Turm errichtet werden. Die Familie Sachs-Kapsreiter ist nicht per se gegen dieses Bauvorhaben, aber neben der Sorge um eine Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre ist die Familie besonders beunruhigt darüber, dass unter Inanspruchnahme der für Hochhäuser meldepflichtigen Grenze von 35 Metern ein immer noch überdimensionierter Turm entstehen könnte, da der Flächenwidmungsplan eine Umwidmung von derzeit erlaubten 4–5 Geschoßen auf nunmehr 10–11 Geschoße vorsieht. Vor allem aber ist es der Familie ein großes Anliegen, das Welterbe zu schützen, denn der Turm hätte einen weithin sichtbaren Einfluss auf das Stadtbild sowie auf die Nachbarschaft, und die Sichtachsen könnten gravierend verändert werden.

Gerade beim Bau solcher Giganten ist besondere Sensibilität angebracht, zumal man sich hier etwa 200 m neben dem Kapuzinerberg befindet. Dass die Anrainer erst aus den Medien von diesen Plänen erfahren mussten, zeigt einen Schwachpunkt in der Stadtplanung. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf! Hinter dem Projekt stehen ein Immobilienentwickler sowie eine im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden angesiedelte Firma. Deren Wunsch ist es nun, den Bau – angedacht ist jetzt eine Höhe unter 35 Metern – zu verwirklichen. Dies entspricht aber nicht der Morphologie der Pufferzone, und die Ansicht vom Mönchsberg zur Gnigler Kirche wäre wesentlich beeinträchtigt. Wie bei solchen Bauten üblich, wird wohl die bestimmende Komponente auch hier die zu erlangende Quadratmeter-Nutzfläche sein. Und es stellt sich die Frage, wie man so ein Ding in Zeiten von Klimakrise, Ressourcendebatte und einer zunehmenden Bausensibilität heute überhaupt noch bauen kann.

Unterstützung bekommen die Anrainer neben dem Bundesdenkmalamt vom Salzburger Gemeinderat Dr. Christoph Ferch von der Liste Salz sowie von den Experten DI Christian Schuhböck von Alliance For Nature, Markus Landerer von der Initiative Denkmalschutz, Dr. Georg Spiegelfeld vom Verein Historische Gebäude Österreich sowie Hannes Toifl, ICOMOS Monitoring Beauftragter der Stadt Salzburg. Sie sehen dieses Bauvorhaben unisono als welterbegefährdend und fordern neben einer Umweltverträglichkeitsprüfung einen verbesserten Umgebungsschutz für historische Bauten, eine Trennung von Stadtplanung und Baubehörde samt Funktionstrennung von Baubehörde und Welterbe-Beauftragtem, eine Offenlegung des Entwurfs des neuen Entwicklungskonzeptes sowie eine öffentliche Diskussion darüber unter Einbindung der Bürger.

Seitens der Stadt Salzburg wird versichert, besonders sensibel hinsichtlich Höhe und Sichtachsen in dieser Pufferzone des UNESCO-Welterbes zu agieren. Man darf gespannt sein!

Literatur: „DER HOF. Die Chronik eines Salzburger Landhauses“ von Maria Kapsreiter-Mayr, Henndorf 1951

Abenteuer Baumhaus – ein sicherer Rückzugsort im Alltag

„Ich baue Baumhäuser, um uns Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, einfach auf einen Baum im Garten zu steigen und dort eine Auszeit vom Alltäglichen, von Datenfluss und Sorgen zu nehmen, um die archaische Natur um und in uns zu spüren“, sagt Richard Polsterer, den wir zum Interview gebeten haben.

Alexander Kottulinsky: Lieber Richard, wir beschäftigen uns sehr mit der Nutzung historischer Gebäude und deren Gärten. Es gibt verschiedene Ansätze, die wir in den letzten Jahren angeschaut haben. Du hast mir erzählt, dass du einen neuen Weg gehst. Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?

Richard Polsterer: Ja, sehr gern. Ich habe vor elf Jahren für uns selbst ein Baumhaus gebaut, als mir die schöpferische Luft in meinem Tischlermeisterbetrieb zu dünn geworden war und ich lieber im Freien etwas machen wollte. Das hat so großen Anklang gefunden, dass es in kürzester Zeit in verschiedenen Zeitschriften zu sehen war, wodurch sich die Auftragslage plötzlich in Richtung Baumhäuser verschoben hat. So bin ich dazu gekommen.

Super. Was kann ich mir jetzt unter einem Baumhaus vorstellen? Ich habe als Kind auch mit meinem Vater zusammen ein Baumhaus gebaut, im Schlosspark in Neudau. Das war natürlich eher ein, sagen wir, ausgebauter Hochstand. Was kann ich mir unter deinen Baumhäusern vorstellen?

Verschiedenes. Also, man kann Baumhäuser in jeder Größe anbieten. Eine Grundvoraussetzung ist einmal der richtige Baum. Je größer und tragfähiger der Baum als lebendes Fundament für ein Baumhaus ist, desto größer und geräumiger kann auch die Plattform bzw. das Baumhaus selbst sein. Ich befasse mich ausschließlich mit Baumhäusern, die wirklich in lebenden Bäumen gebaut werden, und nicht mit irgendwelchen Hütten auf Stelzen, das interessiert mich weniger. Dafür gibt es Spielplatzhersteller, die das ganz professionell machen. Meine Spezialität ist tatsächlich, das Bauwerk in den Baum hineinwachsen zu lassen. Und das gibt mir selbst auch irgendwie ein künstlerisches Feeling. Für mich ist das ein wenig wie eine Skulptur, die auf den lebenden Baum hinaufwächst. Selbstverständlich habe ich im Vorfeld ein Konzept, das sich durch die Betrachtung der infrage kommenden Bäume entwickelt. Und wenn ich einmal Feuer gefangen habe, dann versuche ich, den Kunden und/oder den Interessenten meine Ideen zu übermitteln. Und meistens sind diese Menschen dann ganz begeistert und fangen ebenfalls Feuer und wollen die Sache umsetzen.

Schlossparks eignen sich wahrscheinlich grundsätzlich nicht so schlecht für deine Bemühungen. Du hast erzählt, dass es sehr wichtig ist, dass der Baum eine gewisse Größe hat und eine gewisse Tragfähigkeit besitzt. Ein älterer Baum in einem Schlosspark bietet also an sich gute Voraussetzungen. Wie kann man sich jetzt eine Nutzung vorstellen? Was stellst du dir vor, was deine Kunden dann in diesen Baumhäusern machen? Sie werden ja nicht vom Schloss übersiedeln und dort wohnen.

Genau. In vielen Fällen reicht es zum Beispiel oder ist es für den Kunden durchaus genug, nur eine Plattform in einem Baum in schwindelnder Höhe zu haben, von der man nicht herunterfällt – selbstverständlich mit einem entsprechenden Geländer, das sehr wohl den Normen und Sicherheitsvorschriften entspricht. Und dann wird da oben beispielsweise Yoga oder Bird Watching oder was auch immer gemacht. Oder es wird ein Zelt aufgebaut und darin geschlafen. Der Blick von oben – ich rede jetzt nicht von 2,5 Metern, sondern von 5 bis 10 Metern – von einem sehr hohen, tragfähigen Baum hinunter auf das Alltagsgeschehen ist einfach ein anderes Gefühl. Man ist da oben und schaltet ab. Wenn man beispielsweise ein Tierliebhaber ist wie ich oder ein Jäger oder Naturliebhaber, ist man da oben der Natur auch näher, weil man vom Boden der Realität weiter entfernt ist. Es ist ein Ruhepol im Fluss des Alltags – und das will ich eigentlich vermitteln, ob das nun die Kinder des Schlossherrn und ihre Schulfreunde oder verliebte Jugendliche sind, die sich da oben treffen. Man könnte auch, wenn es ein größerer Baum ist, eine ungefähr 20 bis 30 Quadratmeter große Plattform bauen und dann da oben eine kleine Hochzeitssuite einrichten. Man kann also vieles machen, aber mir geht es primär darum, die Nähe zur Natur zu vermitteln. Eine Übernachtung in einem Baumhaus ist etwas ganz Bezauberndes. Die Vögel wecken einen und das Eichhörnchen läuft über das Dach.

Man bereichert den Schlosspark mit einem schönen zusätzlichen Gebäude, mit einer Skulptur. Wie gesagt, das Baumhaus hat jeder von uns in irgendeiner Form als Kind im Kopf und mehr oder weniger positiv oder gut umgesetzt. Genau so eine Möglichkeit mit einem professionellen Erbauer wäre auch für uns als Kinder grandioser gewesen, als mit fünf Brettern, irgendwie halb schief und nicht ungefährlich, die Sachen selbst zu bauen.

Da vertrete ich eben auch den Standpunkt, dass alle Kinder wahrscheinlich, wenn sie jetzt keine zu übervorsichtigen Eltern haben, auf den Bäumen herumklettern dürfen und sich daran erfreuen, wenn in schwindelnder Höhe der Wind bläst und sie mit dem Baum wackeln. Das haben wir alle erlebt. Aber in ein Baumhaus werden plötzlich extreme Sicherheitsideen hineingedichtet. Wenn das Gerüst stabil ist und ein Geländer hat, ist das allemal sicherer als jeder Baum, den ich einfach so ohne jegliche Sicherung legal erklimmen darf. Ich finde es nicht richtig, ein Baumhaus mit einem Fangnetz darunter zu bauen und dann vielleicht auch noch Matten auf dem Boden zu platzieren. Auch die Versiegelung durch giftige Lacke ist überflüssig. Man tut der Natur nichts Böses, der ökologische Fußabdruck von einem solchen Baumhaus ist sehr gering. Ich arbeite mit einheimischem Lärchenholz, das heißt also, ich achte darauf, dass ich nicht sibirische Lärche einkaufe, da man ja nicht weiß, ob sich die sibirische Taiga überhaupt jemals wieder aufforsten lässt. Lärchenholz und martensitische Schrauben, die nicht wegrosten, sorgen dafür, dass meine Konstruktionen schon an die 20 Jahre und länger halten. Und wenn der Baum am Ende mal zusammen mit dem Baumhaus umfällt – hoffentlich ist dann niemand drin! –, dann kann es rückstandsfrei verrotten. Es wird kaum Energie dabei verbraucht bis auf das, was bei der Herstellung von Holz usw. anfällt. Und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück: Schlossparks sind deshalb so geeignet, weil hier meistens wunderschöne alte Baumbestände vorhanden sind, wie es sie in Siedlungs- und Kleingärten weniger gibt. Ein weiterer Aspekt ist, dass man sich und der Umwelt teure Urlaubsreisen mit Strapazen und einem großen ökologischen Fußabdruck erspart, indem man einfach jederzeit im eigenen Baumhaus eine Auszeit nimmt, ohne an das viele Gepäck denken zu müssen.

Wie ist denn deine Herangehensweise? Nach welchen Kriterien suchst du die Bäume aus? Nach der Höhe, nach der Art des Baumes, nach der Stabilität? Wie kannst du das beurteilen? Das ist ja auch eine Frage der Statik.

Die Frage ist berechtigt, aber ich habe Erfahrung. Ich habe mich auf der BOKU mit Forstwirtschaft und Landschaftsökologie usw. befasst und kann mich, wenn ich unsicher bin, immer mit Baumpflegern absprechen. Da habe ich ein paar an der Hand, die ich immer anrufen und denen ich Fotos schicken kann oder sie kommen vorbei. Manchmal kommt es sogar dazu, dass eine Kundschaft einen Baumpfleger bittet, für den Baum ein Attest zu erstellen. Das ist natürlich auch für mich gut, weil ich dann abgesichert bin. In Sturmnächten sollte man aber vielleicht nicht unbedingt in einem Baumhaus schlafen.

Welche Bäume eignen sich am besten?

Ich würde mal sagen, als einfache Faustregel Bäume mit mindestens 50 Zentimeter Brusthöhendurchmesser. Lieber mehr, und noch lieber deutlich mehr. Am geeignetsten sind Bäume, die, ohne noch auf die Baumarten einzugehen, grundsätzlich vital sind, nicht an einem extrem ausgesetzten Ort stehen, wo man schon von Haus aus sieht, dass hier ein Blitz einschlagen könnte oder dass der nächste stärkere Sturm die Äste abräumt oder sonst etwas passiert. Man muss sicherstellen, dass der Baum nicht überaltert ist. Das erkennt man daran, dass viel Altholz oder morsche Teile oben sind. Man muss sich den Baum schon genau anschauen, ob zum Beispiel irgendwo die Rinde so stark verletzt ist, dass damit gerechnet werden muss, dass immer mehr Pilze in den Baum eindringen und dieser über kurz oder lang leidet und dadurch auch seine Tragkraft einbüßt. Sagen wir mal: Wenn ich 20 Jahre meine Ruhe haben möchte und das Baumhaus oder der Baum noch so gut sein soll wie heute, dann muss der Baum nicht nur vital sein. Von der Baumart her eignen sich viele Bäume, so zum Beispiel Harthölzer wie Eiche, Ahorn oder Buche – ob Weißbuche oder Rotbuche, ist dabei egal. Aber man sollte nicht unbedingt auf Weidengehölze, Birken und andere Gehölze zurückgreifen, die von der Natur nicht dafür designt sind, lange zu halten, weil sie als Pioniergehölze keine lange Lebensdauer haben.

Und wie gehst du daran? Arbeitest du von unten nach oben oder von oben nach unten? Geht der Aufstieg rund um den Baum oder muss man sich eine gerade Leiter vorstellen?

Ich habe mich ein einziges Mal im Zuge der Herstellung einer Wendeltreppe, die tatsächlich um den zentralen Baumstamm verlief, von oben nach unten bewegt. Das war sehr aufwendig, weil es eine technische Herausforderung war, hat jedoch gut geklappt. Normalerweise arbeite ich mich aber von unten nach oben.

Wie kommst du hinauf? Mit Steigeisen oder Leitern?

Mit Leitern. Das ist viel schneller und einfacher, als beispielsweise ein Gerüst aufzustellen, welches mir dann beim Bau überall im Weg ist. Ab einer gewissen Höhe – ab drei Metern – seilen wir uns mit Klettergurten an.

Du suchst dir aber nur einen Baum aus – also nicht das System einer Wanderung von Krone zu Krone mit einer Hängebrücke dazwischen, sodass auf jedem Baum auch ein Baumhaus ist?

So etwas würde ich mal nicht grundsätzlich ausschließen, aber bisher lag mein Fokus auf einzelnen Baumstämmen mit dem Thema Baumhaus, Baumplattform, Aussichtsplattform, von mir aus auch Jagdhochstand und dergleichen. Letztere zimmere ich natürlich immer direkt in die Bäume, wo sie das Landschaftsbild weniger verschandeln.

Lieber Richard, ich danke dir für das Gespräch.

IN ALTEM GLANZ – Sanierung eines Zwerchenhofes in Glaubendorf

Text: Barbara Reiberger

Fotos: Romana Fürnkranz Architekturfotografie

Drohnenfoto: Christoph Bertos/City Copter Cam

Der Zwerchhof im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn blickt auf eine hundertjährige Geschichte zurück. Nachdem der Hof in den letzten Jahrzehnten durch Leerstand heruntergekommen war, erstrahlt das Gebäude nach einer umfassenden Restaurierung in neuem und zugleich altem Glanz. Durch behutsame Ergänzungen und kontrastierende Anbauten gelang es Maurer & Partner Architekten, die historische Pracht der ländlichen Residenz wieder aufleben zu lassen.

Die Typologie des Zwerchhofs ist eine spezielle Form eines landwirtschaftlichen Gehöfts. Bei dieser ist der Wohntrakt meist straßenseitig angeordnet, und die restlichen Gebäude sind quer zu diesem angefügt. Die Strukturen eines Zwerchhofs umfassen neben dem Wohngebäude auch Ställe, Scheunen und Wirtschaftsgebäude sowie andere landwirtschaftliche Bauten. Diese sind typischerweise in einer rechtwinkligen L- oder U-förmigen Anordnung um einen zentralen Innenhof angelegt.

Präzise gesetzte Anbauten

Der alte Zwerchhof in Glaubendorf war ursprünglich L-förmig angelegt, mit einem Hauptgebäude nach vorne hin und einem nach hinten angrenzenden Wirtschaftstrakt. Letzterer wurde im Zuge der Sanierung teils zu Wohnzwecken, teils zu einer überdachten Terrasse umgenutzt. Große Schiebeläden erinnern an die großen Tore von früher. Im Süden wurden ein neuer Eingangsbereich sowie eine Doppelgarage angebaut. Beide Baukörper heben sich vom Bestandsgebäude durch eine zeitgenössische Fassade ab. Dabei wurde die Garage mit einer hellgrauen, rautenförmigen, hinterlüfteten Metallfassade verkleidet. Der Baukörper, der den Eingangsbereich beinhaltet, ist hingegen mit einer Holzverschalung versehen worden. Der neu angelegte Pool und die Terrasse stehen nun anstelle eines zentralen Innenhofes im Mittelpunkt der L-förmigen Gebäudekonstellation.

Frisch herausgeputzt

Das Bestandsgebäude präsentiert sich zur Straße hin mit einem traufenständigen Haupttrakt. Zwei Giebelfronten prägen diese Ansicht. Die Dachform entspricht einem Schopfwalmdach, das mit einer Wiener Tasche neu eingedeckt wurde. Die Frontfassade ist mit reichlich Dekor geschmückt und in sieben Fensterachsen gegliedert. Die bestehenden Kastenfenster samt innenliegenden Fensterläden wurden aufgrund des noch guten Zustandes behutsam saniert. Alle Fenster sind zudem mit Faschen gerahmt. Die Gebäudeecken werden mit Ecklisenen betont. Die horizontale Gliederung der Straßenfassade erfolgt durch ein Gesims. Bei den Fassadenarbeiten hat man besonderen Wert darauf gelegt, sämtliche Zierelemente zu erhalten. Die Front wurde zudem frisch in einem hellgrauen Farbton gestrichen, während die Ornamente in weißer Farbe hervortreten. Die rückseitigen Gebäudeteile waren mit wenig bis hin zu gar keinen Zierelementen ausgestattet. Die bestehende Holzveranda an der Gartenseite wurde saniert und thermisch verbessert.

Kern der Sache

Neben der Wiederbelebung der Gebäudehülle wurden auch die Innenräume neu gestaltet sowie neu angeordnet. Dort trifft warmer Fischgrätparkett auf helle Möbel und maßgeschneiderte Schränke. Weiße Wände und Decken lassen die Innenräume in Kombination mit einer 2,90 m Raumhöhe hell und großzügig wirken. Im alten Gebäudetrakt verleihen die renovierten Doppelflügeltüren den Räumen einen Wiener-Altbaucharakter. Die neutrale Farbkombination setzt sich auch in den Sanitärräumen fort, wo hellgraue Fliesen Boden und Wände bekleiden. Für einen interessanten Akzent sorgen die grünen Fliesen des Kachelofens.

Im Zuge der Umbauarbeiten wurde der Fußbodenaufbau in den bestehenden Gebäuden bis zur tragenden Decke entfernt bzw. samt U-Beton vollständig erneuert. Darüber hinaus wurden zur Verbesserung der Isolierung Dachbodendämmplatten auf der bestehenden Decke angebracht. Das Gebäude verfügt über eine Fußbodenheizung, die mit einer Wärmepumpe betrieben wird. Auf dem Flachdach der neuerrichteten Garage wurde eine PV-Anlage installiert, die zur nachhaltigen Energieerzeugung beiträgt. Gezielte Eingriffe, die durch Behutsamkeit und Präzision den alten Zwerchhof in zeitgemäßes Wohnen übersetzen.

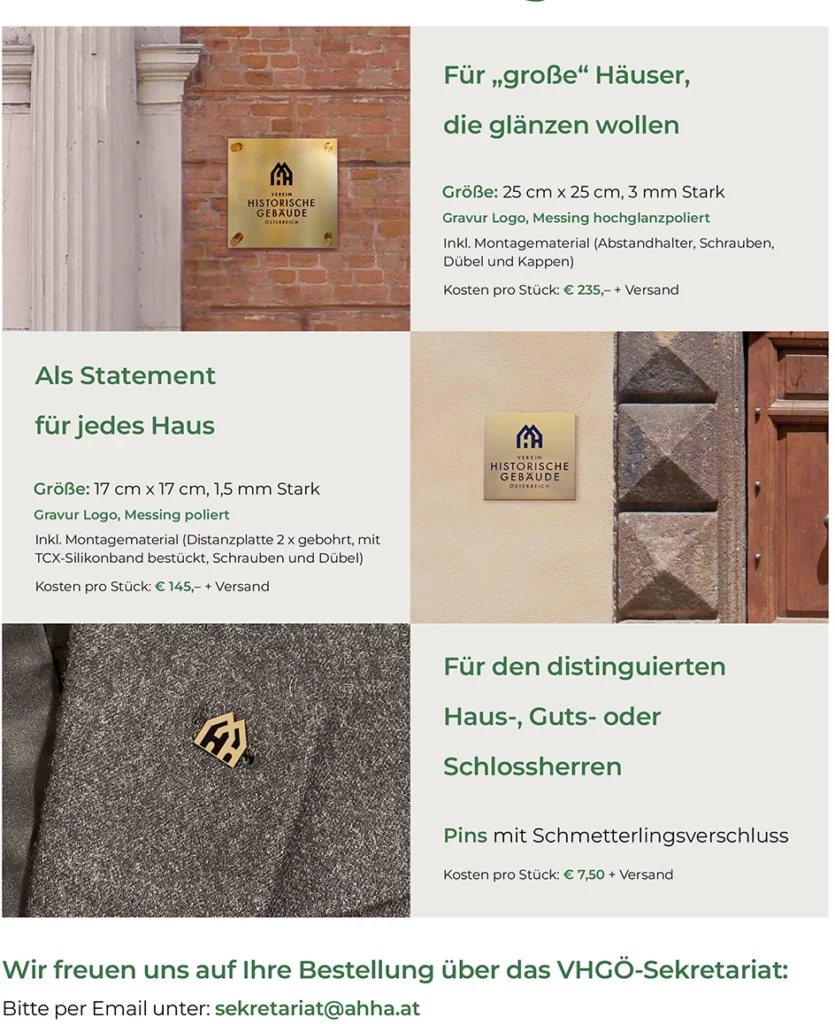

Ein spezielles Angebot für unsere Mitglieder

Buchempfehlungen

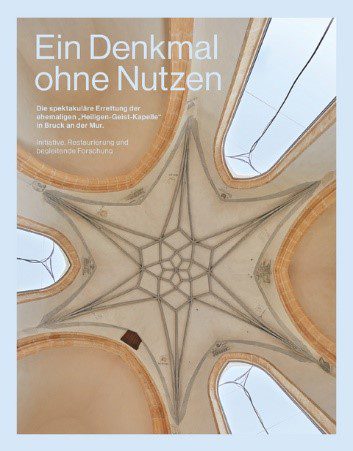

Ein Denkmal ohne Nutzen

Die ehemalige Heiligen-Geist-Kapelle in Bruck an der Mur ist wegen seines dreieckigen Grundrisses, der erhaltenen Inschriften und Wappen, sowie der sternförmigen Gewölberippen ein einzigartiges spätgotisches Baudenkmal in Europa. Die frühe Säkularisierung, die darauffolgende Umnutzung in eine Gastwirtschaft und in ein Wohnhaus haben dem Gebäude massiv zugesetzt. Zudem geriet es im Zuge moderner Verkehrsinfrastruktur unversehens in eine prekäre Randlage an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Landes. Das Denkmal war bis zur Unkenntlichkeit verändert und verfallen. Der Theologe Philipp Harnoncourt setzte, gemeinsam mit seinen Geschwistern, ab 2011 mit seinem unbedingten Wunsch, das Denkmal wiederherzustellen, ein umfassendes und in jederlei Hinsicht spektakulär zu nennendes Projekt in Gang, dessen Ergebnis in diesem Buch zusammengefasst ist. Bauforschung, Dokumentation des Bestands und dessen Restaurierung, historische und kunsthistorische Betrachtungen zum Bauwesen der Spätgotik und von Zentralbauten, die Sicht der Denkmalpflege, die Begründung für die Inklusion zeitgenössischer Elemente sowie ein Portrait des „Erretters“ sind die Themen dieser monographischen Darstellung der ehemaligen Heiligen-Geist-Kapelle.

Hardcover, 216 Seiten

ALBUM Verlag 2023

978-3-85164-213-1 (ISBN)

WELTERBE SALZBURG

in Zeiten des Klimawandels

Kurt Luger / Alexander Würfl (Hg.)

25 Jahre Welterbe Historische Altstadt Salzburg: Wie können wir dieses architektonische Ensemble von außergewöhnlicher Schönheit dauerhaft bewahren und mit Respekt gegenüber dem kulturellen Erbe auch Neues zulassen und gestalten?

Kein anderes kirchliches Fürstentum hat seine historische Gestalt so vollständig bewahrt wie Salzburg. Vor 25 Jahren wurde deshalb seine barocke Altstadt neben Schloss Schönbrunn zur ersten Welterbestätte Österreichs ernannt. Eine

Auszeichnung, die stolz macht, genauso aber verpflichtet: Ob die Hinterlassenschaft unserer Zeit zu Wohlbefinden und Wohlstand auch der nachfolgenden Generationen beitragen wird? Insbesondere auf der Ebene des Bauens sind die historischen Zentren zuletzt noch weiter unter Druck geraten. Der ´Obertourism´tut das Seine zur Entleerung der Stadtkerne – bei ihrer gleichzeitigen Ausbeutung. Dazu kommt der Klimawandel und die langsame bis ausbleibende Reduktion des Ressourcenverbrauchs, des schädlichen Ausstoßes wie Eintrages in Boden und Atmosphäre sowie die wachsende soziale Drift zwischen den ´Gewinnern´ hohen Verbrauchs und der breiten, vom Klimawandel meist stärker betroffenen Bevölkerung. Eine Prioritätenumkehr ist gefordert: Weniger kann mehr sein, Verzicht Freiheit bedeuten und soziale Verträglichkeit ein friedliches Miteinander. Was dies für Salzburg heißt, erörtert eine Runde kompetenter Autor:innen* in diesem Buch.

*Robin Boustead, Sigrid Brandt, Claire Cave, Sebastian Daniel, Martine Haselberger, Anna Heringer, Friedrich Idam, Günther Kain, Gabriela Krist, Ulrich Liesinger, Kurt Luger, Norbert Mayr, Florian Meixner, Marija Milchin, Dagmar Redl-Bunia, Matthias Ripp, Wolfgang Stock und Alexander Würfl.

Kurt Luger

Univ.Prov., ist Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls als Kulturelles Erbe und Trourism am Fachbereich Kommunikationswisschenschaft der Universität Salzburg, Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Tourismusforschung und Vorsitzender von EcoHimal, der Gesellschaft für Zusammenarbeit Alpen-Himalaya.

Alexander Würfl

Welterbebeauftragter der Stadt Salzburg (2013-23). Studium der Rechtswisschenschaften, Kommunikationswisschenschaft und Geschichte in Salzburg, seit 1991 als Jurist im Dienst der Stadt Salzburg im Bereich Altstadterhaltung, seit 2017 Leiter des Baurechtsamts.

Hardcover 336 S., 35 €

ISBN 978-3-99014-252-3