Generalversammlung Save the Date

Die heurige Generalversammlung samt Rahmenprogramm wird vom

02. – 03. Oktober 2023

stattfinden.

Save the Date Tag des Denkmals 2023

Der Tag des Denkmals 2023 findet unter dem Motto denkmal [er:sie:wir] leben | 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz

am 24. September 2023 in ganz Österreich statt.

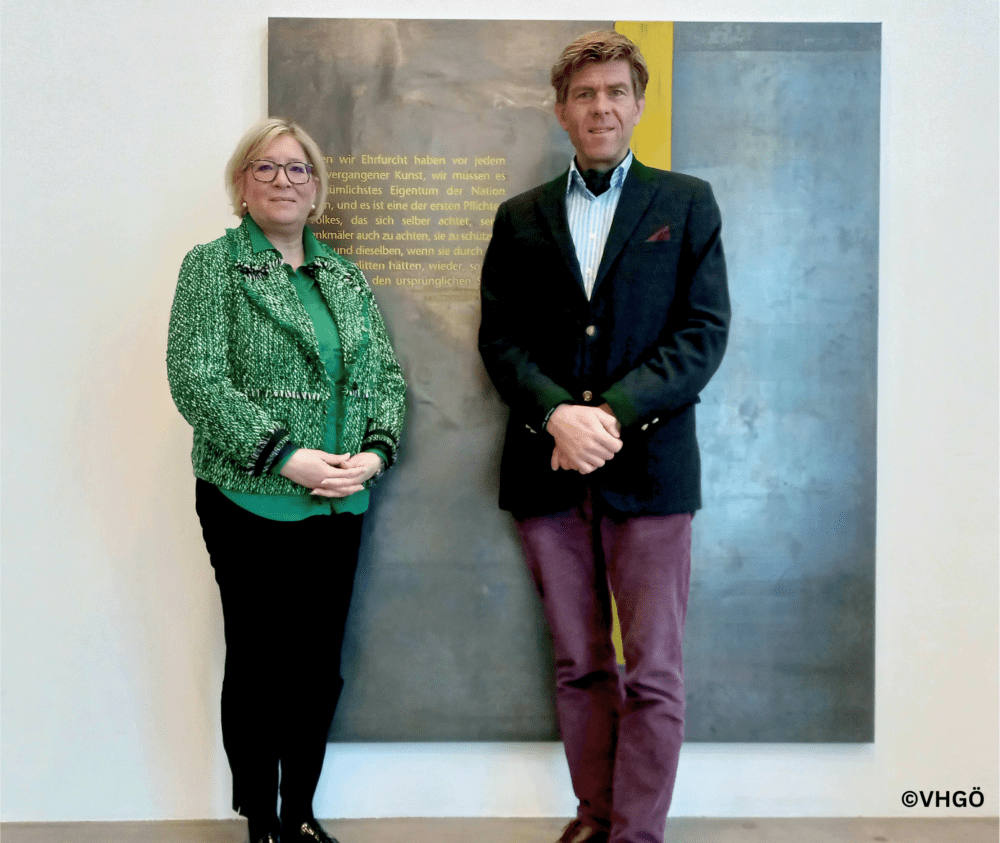

Interview mit Frau Mag. Petra Weiss, Landeskonservatorin des Bundesdenkmalamtes Oberösterreich

Interview: Carl Philip Clam-Martinic

V.H.G.Ö: Danke sehr für die Einladung. Dürfen wir gleich mit einem Beispiel aus der Praxis beginnen? In einem unter Schutz stehenden Gebäude wird ein undichter Badewannenabfluss entdeckt und der Besitzer gibt sofort den Auftrag, das gesamte Bad zu renovieren. Darf er das überhaupt ohne Änderungsbescheid, ohne Kontaktaufnahme mit dem Bundesdenkmalamt?

P.W.: Sie haben sich die Antwort fast schon selbst gegeben. Hier soll der Besitzer auf jeden Fall sofort aktiv werden, um weiteren Schaden an der Substanz zu verhindern. Natürlich dürfen Sie auch den berühmten Nagel einschlagen, die Eigentümer sollen die Gebäude schließlich auch nutzen. Wir sind daran interessiert, dass die Denkmale Nutzungen finden.

Beim Ausmalen wird es dann schon interessant, oder?

Wenn innen ausgemalt wird, dann sollten wir bereits vorab eingebunden werden. Üblicherweise haben wir es in Oberösterreich mit sehr verständnisvollen Denkmaleigentümern zu tun. Mein Team freut sich auch, die Objektbesitzer über das richtige Material zu beraten. Hier im Bundesdenkmalamt verfügen wir über viel Wissen und Fachkompetenz, die wir gerne den Eigentümern vermitteln.

Das Bundesdenkmalamt hat sich ja selbst auf die Fahnen geschrieben, dass man vom „Auf-die-Finger-Klopfen“ hin zum „Beraten“ oder zum Unterstützen geht.

Wir sind in einer Zwitterrolle. Einerseits sind wir Verwaltungsbehörde, andererseits möchten wir aber auch Fach- und Servicebehörde sein, und beides wollen wir nutzen. Idealerweise soll die Genehmigung als Bescheid, die Zusage der Förderung nur eine formale Handlung sein. Viel wesentlicher ist es, auf die Besitzer der Denkmale zuzugehen, um mit ihnen gemeinsam optimale Lösungen zu finden. Mein großes und intensives Anliegen ist es, uns dieses Vertrauen mit den Eigentümern tagtäglich zu erarbeiten. Phasenweise gelingt es, manchmal weniger. Aber wir arbeiten daran.

Sie sprechen von Vertrauen, das Sie in die Eigentümer haben. Umgekehrt geht es auch um das Vertrauen der Eigentümer in das Bundesdenkmalamt.

Dieses Vertrauen müssen sich beide Seiten durch Verlässlichkeit und Beständigkeit erarbeiten. Jemand ruft an, der zuständige Betreuer im Bundesdenkmalamt hat vielleicht nicht genau in der Minute Zeit, aber er ruft zurück und sagt zu, innerhalb von zwei Wochen für eine Besprechung zu kommen. Außer es ist gerade wirklich Gefahr in Verzug. Das Vertrauen – wir kommen vor Ort, wir haben immer den Letztstand, was Restaurierungen und technologische Themen betrifft –, das ist es, wofür ich stehen möchte. Es gelingt nicht immer. Das ist ein Transformationsprozess, der dauert.

Vor Ihrer Zeit gab es auch raue Zeiten im Bundesdenkmalamt, in denen man sich über die Medien Dinge zu strittigen Themen ausgerichtet hat. Sie sind jetzt einige Jahre als Landeskonservatorin tätig. Konnten Sie diese Wogen glätten? Würden Sie sagen: „Ich habe einen schönen Job“, oder bleibt es ein Kampf?

Ich empfinde meinem Job nicht als Kampf, sondern als wunderschöne Tätigkeit und fast schon als eine ganz besondere Position, denn mein Jobprofil gibt es nur neunmal in ganz Österreich. Daher habe ich auch große Freude daran und sehe alles als fachliche Herausforderung. Ob ich Wogen geglättet habe? Wir haben immer wieder schwierige Projekte, bei denen es zu Diskussionen kommt. Kein Denkmal gleicht dem anderen, aber am Ende des Tages geht es darum, unterschiedliche Positionen zusammengebracht und gleichzeitig die Anliegen der Denkmalpflege in einem Projekt, in einem Veränderungsverfahren, sichtbar gemacht zu haben.

Ein Thema, das oft Emotionen aufbringt, ist das „ästhetische Ensemble“. Den früheren Ensembleschutz gibt es ja jetzt nicht mehr. Am Kirchplatz meiner Heimatgemeinde Klam findet man sehr schöne Bürgerhäuser, die aber nicht unter Schutz stehen. Die meisten haben inzwischen zwar einen Vollwärmeschutz, doch es ist noch immer ein stimmiges, nettes Ensemble … zumindest bis der Erste eine Spiegelglas-Fassade und ein Flachdach baut. Dann ist die Idylle zerstört. Der Bürgermeister als oberste Baubehörde könnte da auch nichts machen. Es gibt rund 5000 Baunormen, aber keine einzige davon setzt sich mit Ästhetik auseinander. Empfinden Sie das auch als Ihre Aufgabe, hier etwas zu tun? Sie haben ja einen guten Draht zur Politik. Wie sehen Sie das?

Wir hatten in Oberösterreich am Tag des Denkmals im Jahr 2022 ein Fachgespräch zum Thema „Denkmalschutz = Klimaschutz“. Er ist aber auch Ortsbildschutz und Baukultur – Schlagworte, die genau diese Thematik betreffen. Der Denkmalschutz per se ist ja nur für eine kleine, dafür aber besondere Menge an Objekten verantwortlich. Rund 1,5 % der österreichischen Bausubstanz, die unter Denkmalschutz steht, sind so besonders, dass sie sich über die breite Masse hinausheben und daher für die Öffentlichkeit für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten bleiben sollen. Stellt man sich das Ganze als Pyramide vor, gibt es darunter noch viele historische Objekte, die nicht die Kriterien eines Denkmals erfüllen, die aber dennoch wichtig sind, weil sie einem Ort Identität, eine geschichtliche Erinnerung geben oder weil sie einfach im Ortsbild ganz wesentlich sind. Hier sehe ich tatsächlich massive Probleme, vor allem bei den Regulativen in den Normen und Bauordnungen des Landes, die hier zu wenig auf Baukultur und Ortsbildschutz Rücksicht nehmen. Sehr positiv anzumerken ist, dass sich in der Bevölkerung mittlerweile doch viel Sensibilität regt und man hier versucht, darauf zu reagieren. Diesbezüglich die Verantwortung der Politik einzufordern und die Sensibilität auch aufseiten der Politik ein wenig hervorzurufen, geht eben auch nur über die Zivilgesellschaft.

Somit schieben Sie das Thema Ortsbildschutz auf die Zivilgesellschaft und die Politik ab. Aber Sie treffen ja ständig Landeshauptleute, Entscheidungsträger, Landesräte usw.

Ich schiebe es nicht ab, sondern fordere es im Gegenteil bei den entsprechenden Stakeholdern etc. auch ein. Die Veranstaltung im Herbst vorigen Jahres war dazu ein erster Schritt. Das Thema Denkmalpflege fällt in den großen Bereich Baukultur, zudem müssen wir aber auch viele andere Gesetze, Landesbauordnungen, Raumordnungen usw. in ein Boot bringen und dafür sensibilisieren. Es kann nicht sein, dass dank Denkmalschutz nur eine kleine Masse in Oberösterreich unter Schutz steht, während man den Rest der Gebäude außen vor lässt. Wir können jedoch nicht für alle zuständig sein, das funktioniert so nicht. Mir fehlt die Sensibilität in den Landesgesetzgebungen, und vieles ist ja auch ein Raumordnungsthema. Da gibt es vor allem im Bundesland Oberösterreich Nachholbedarf. Niederösterreich etwa arbeitet mit Schutzzonen und teilweise auch mit Bebauungsbestimmungen in den Schutzzonen. Das sind überwiegend erfolgreiche Modelle. In Oberösterreich wurde das Ortsbildschutzgesetz abgeschafft – und man sieht, welche Auswirkungen dies hat.

Sie sagen, es gibt eine Sensibilität in der Gesellschaft. Aber das Problem ist ja, dass es nichts nützt, wenn 90 % dafür sensibel sind und 10 % im Ortsbild hässlich bauen. Dann ist das Ensemble zerstört. Man wird ja sogar durch verschiedene Baunormen – Stichwort Notausgang, Barrierefreiheit usw. – regelrecht daran gehindert, Authentizität zu erhalten.

Ich wurde eingeladen, an der Pädagogischen Hochschule im Rahmen des Kunstunterrichts eine Lehrveranstaltung zum Thema Denkmal und Baukultur anzubieten. Meine Antwort zielt darauf, dass es auch eine Bildungsfrage ist: Wie bilde ich die Kinder und Jugendlichen? Wie bilde ich sie aus? Wie erziehe ich sie und vermittle ihnen ganz klar auch ästhetische und kulturelle Werte? Ich glaube, dass sich hier leider eine gesellschaftliche Entwicklung vollzieht, dass wir unter diesem Titel „Baukultur“ jetzt wieder mit der Erhebung von Leerstandsflächen beginnen und Fragen erheben wie: Was ist historische Bausubstanz? Was ist vorrangig denkmalgeschützt, aber historisch? Was steht leer und wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das weiter erhalten? Hier spielen viele Faktoren zusammen. Diese Lehrveranstaltung, die ich mit Begeisterung angenommen habe, weil sie genau dorthin greift, wo wir es brauchen würden, hat einstweilen noch kein Interesse bei den jungen auszubildenden Lehrenden gefunden. Wir haben gesellschaftlich diesbezüglich durchaus ein Thema. Das alles fällt ja unter die Orchideenwissenschaften und Schöngeistigkeit – aber eigentlich zählt es zur Grundbildung, Kultur und auch Baukultur zu vermitteln. Denn aus dem heraus entwickelt sich eine gute, moderne Architektur. Und aus dem heraus komme ich auch weg von dieser Einstellung: „Ich gebe dort die Vollwärmeschutzfassade drauf und färbe sie neongelb.“

Wobei man ja auch bedenken kann, dass dies eben nicht nur eine Orchideenwissenschaft ist. Man weiß ja, dass man sich in der gesamten Kulturlandschaft einfach wohler fühlt, als wenn einen immer wieder Fremdkörper stören. Es geht somit gleichermaßen um das Wohlbefinden.

Sie sprechen da ein Steckenpferd von mir an. Ich beschäftige mich in der Freizeit gerne mit Architekturpsychologie: Wie wirken Plätze, wie wirken Städte auf uns? Wie wirkt Architektur im Detail auf uns? Wenn Sie Befragungen von Soziologen heranziehen, werden Sie sehen, dass es zur Sichtbetonfassade der 2000er-Jahre im Vergleich zur barocken Fassade eines Bürgerhauses bei den Menschen sehr wohl unterschiedliche Wahrnehmungen gibt – und dass diese Wohlfühlfaktoren eindeutig zugunsten der barocken Fassade gehen. All das muss man aber noch viel stärker kommunizieren. Das sind allesamt Themen, die wirkliche Bildungsthemen sind und die wir verstärkt alle gemeinsam, unter anderem auch das Bundesdenkmalamt, einfordern müssen.

Haben Sie verfolgt, dass das oberösterreichische Kulturleitbild überarbeitet wurde? Ich habe einen ca. 60 Seiten langen Entwurf erhalten, in dem weder das Wort „Ortsbildschutz“ noch das Wort „Kulturlandschaft“ Erwähnung findet – dafür kommt aber 14-mal Gender Mainstreaming vor. Vor lauter Political Correctness hat man vergessen, worum es bei uns in Oberösterreich gehen sollte. Kennen Sie dieses Dokument zum Kulturleitbild? Haben Sie da auch einen gewissen Einfluss darauf?

Ja, ich kenne es, aber Einfluss habe ich keinen und wir wurden dazu auch nicht befragt. Ich möchte das Kulturleitbild des Landes jetzt gar nicht kommentieren. Ich denke, es spricht für sich, wenn das Thema „Ortskerne erhalten und pflegen“ in dieser Form so gar nicht vorkommt. Ich wehre mich gar nicht gegen das Gender Mainstreaming, das ist eben eine Entwicklung der Zeit. Nur bin ich immer ein Fan des Sowohl-als-auch, nicht des Ausschließenden. Natürlich soll es eine Weiterentwicklung geben. Es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die kommen. Man sollte sich vielleicht jetzt nicht unbedingt dagegenstellen, aber es gibt auch noch andere Aspekte, und diese sollten gehört werden. Und da glaube ich, dass im Moment das Erhalten der Authentizität unserer Ortskerne in Oberösterreich tatsächlich ziemlich in Gefahr gerät.

Also, da möchte ich Sie einfach ermutigen – weil das ja auch ein Hauptthema für Historic Houses ist –, dass Sie mit Ihrem Pouvoir, das Sie in Ihrer Position haben, immer wieder auf den Tisch hauen.

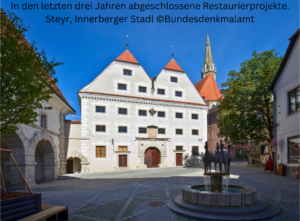

Ich spreche das immer wieder an und ich habe das unter anderem in Steyr einmal bei einer Verleihung des Steyrer Panthers für besondere Verdienste im Bereich der Denkmalpflege sehr klar adressiert. Ich habe gesagt, dass man sich gerade in der Stadt Steyr, in der sich vor allem die Frage des ruhigen und des gealterten Dachbildes stellt – die Dachlandschaft hat in Österreich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal –, jetzt doch endlich einmal zum Beispiel mit der Thematik von Photovoltaikanlagen beschäftigen und darlegen sollte, wie man dazu steht. Ich bin auch dafür, dass wir uns hinsichtlich Klimaschutz bewegen und dass Denkmalschutz und Klimaschutz sich nicht gegenseitig ausschließen sollen. Wir müssen aber schon an den jeweiligen Gebäuden im Einzelfall immer prüfen, ob eine PV-Anlage möglich oder in diesem besonderen Fall eben einmal nicht möglich ist. Was ich nicht möchte, ist ein gegenseitiger Wettstreit zwischen dem einen öffentlichen Interesse und dem anderen öffentlichen Interesse. Beide – der Klimaschutz wie auch der Denkmalschutz – sind wesentliche Anliegen, und das ist im Einzelfall abzuwägen.

Es ist nicht leicht, manchmal muss man eben differenzieren.

Wir haben kein Problem damit, wenn die PV-Anlage bei einer Schlossanlage zum Beispiel an einem Nebengebäude angebracht wird, aber viele Innenhöfe sind so toll gestaltet, dass am Innenhofdach einfach keine PV-Anlage möglich ist. Dann wieder gibt es Innenhöfe, bei denen es keinen Unterschied mehr macht, ob eine PV-Anlage installiert wird. Diese Anlagen sind ein heikles Thema, ich verstehe aber gleichzeitig auch, dass gerade jene Besitzer von Denkmalen, die große Flächen haben und Energie brauchen, sich fragen, ob eine PV-Anlage möglich ist. Denn Energie ist teuer und wird in absehbarer Zeit auch nicht günstiger werden. Hier sehe ich es als unsere Verpflichtung und Aufgabe, mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu suchen. Ab und zu – und da bitte ich um Verständnis –, kann es aber sehr wohl sein, dass wir Nein sagen müssen.

Wenn also der Objektbesitzer dann ein Nein hört, ist er in gewisser Weise einem anderen Hauseigentümer gegenüber benachteiligt, der das von einem offiziellen Amt nicht hört. Das heißt, der Denkmalbesitzer wird in gewisser Weise bevormundet, denn es redet noch jemand mit, und das ist doch eine Form von Abwertung seines Objektes. Sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein, dass man in Österreich die Unterschutzstellung so attraktiviert, dass es z. B. von der Behördenseite her angenehmer ist? Oder auch, dass man gewisse Dinge von der Steuer abschreiben kann, dass sich die Objektbesitzer freuen und sagen: „Ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich unter Schutz, jetzt ist mein Objekt eigentlich mehr wert als vorher.“

Sie haben eine Forderung formuliert, die es seit Jahrzehnten gibt. Mein Zugang zu diesem Thema, das ich zu 100 Prozent unterstreichen kann, ist, dass das Gesetz ganz klar sagt, dass all jene Menschen, die ein Denkmal besitzen, ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk besitzen, dessen Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, das heißt im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger Österreichs. Und wenn ich diese Verantwortung und Herausforderung annehme und dieses Gebäude über meine und viele andere Generationen hinweg erhalte, dann muss dieser Eigentümer ausgezeichnet werden. Man muss ihm in irgendeiner Form Anerkennung dafür zollen, dass er etwas für die Gesellschaft leistet. Und eine Form dieser Anerkennung wäre zum Beispiel die steuerliche Absetzbarkeit.

Dies ist schon seit Langem eine Forderung des Vereins Historische Gebäude Österreich. Eine weitere Forderung ist das Thema Liebhaberei. Wenn es eine gewisse Verpflichtung dem Denkmalschutz gegenüber gibt, kann das Objekt unmöglich die beste Rendite erwirtschaften. Hier besteht dann die Gefahr, dass das Finanzamt feststellt: „Nein, das ist keine betriebliche Bewirtschaftung, sondern Liebhaberei. Alles, was du da ab jetzt investierst, kann nicht mehr als Betriebsausgabe deklariert werden.“ Das ist mit das Schlimmste, was einem Betrieb passieren kann. Oft wird dann auch noch die Mehrwertsteuer über Jahre zurückgefordert.

Wir sehen das genauso kritisch. Nachdem es diese Forderungen bereits seit Jahrzehnten gibt, wäre es jetzt an der Zeit, dass sich alle Stakeholder hier noch einmal zusammenschließen – vom Besitzer des einfachen Bürgerhauses über den Besitzer einer denkmalgeschützten Industrieanlage bis hin zum Schlossbesitzer – und endlich eine gemeinsame Stimme finden, um mit Gewicht diesbezüglich mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Es gibt immer wieder nur einzelne Blitzlichter, aber wir müssen gemeinsam – und zwar ohne Scheuklappen – einen Weg finden, hier steuerlich deutliche Verbesserungen zu erwirken. Es ist ein Dienst an der Gesellschaft.

Es ist sehr erfreulich, dass wir Sie sozusagen als unsere Verbündete sehen können. Eine dritte Forderung, die der Verein Historische Gebäude Österreich schon immer hatte, ist die, dass Eigentümer nicht zwischen verschiedenen, sich widersprechenden Vorgaben zerrieben werden sollen. So schreibt etwa die Veranstaltungsbehörde für ein Veranstaltungszentrum in einem historischen Gebäude genormte Fluchtweg-Türen vor, während das Bundesdenkmalamt verbietet, die Renaissance-Türen auch nur anzurühren. Gibt es da inzwischen eine Lösung?

Hier muss die Antwort differenziert ausfallen. Wenn Denkmale für Veranstaltungen genutzt werden sollen, dann versuchen wir üblicherweise hier in Oberösterreich, seit ich hier bin, mit den zuständigen Behörden bereits vorab die Konzepte zu besprechen, unseren Standpunkt klarzumachen und zu sagen: „Da können wir auf keinen Fall eingreifen – was sagt ihr?“, um hier dann gemeinsam auszuloten. Ich kann nur sagen, es funktioniert. Das Bedauerliche ist, dass wir es oftmals zu spät erfahren, dass also häufig schon Gespräche mit Veranstaltungsbehörden oder Betriebsanlagenprüfungen etc. gefallen sind. Und dann heißt es: „Das muss so und so sein, die Feuerwehr braucht die Zufahrt, und wenn das Tor in der Renaissance-Mauer jetzt nicht um zwei Meter verbreitert wird, dann kommt die Feuerwehr nicht etc. Es gibt überall Lösungen und unsere Mitarbeiter werden dahingehend geschult, dass sie zum Thema Brandschutzkonzepte und Fluchtthematik auf dem neuesten Stand sind. Wir setzen uns österreichweit mit praktischen Lösungen und Umsetzungen auseinander, sodass wir genau das, also unsere Fachkompetenz, zur Verfügung stellen können. Wesentlich ist, dass man sehr bald zu uns kommt und dass die Mitarbeiter – das versuche ich in Oberösterreich zu implementieren – eine Art Projektsteuerung wahrnehmen, dass sie also diejenigen sind, die die richtigen Personen zusammenbringen, um für schwierige Fragestellungen optimale Lösungen zu finden.

Für den Fall einer Ablehnung eines Projektes durch das Bundesdenkmalamt und als Folge dadurch einer Minderung der möglichen Wertschöpfung wäre es wünschenswert, zumindest nicht der Liebhaberei-Keule des Finanzamtes ausgeliefert zu sein.

Genauso stelle ich mir das vor und genauso sehe ich das auch. Ich kann dies nur immer wieder betonen: Es ist in unser aller Interesse, die sich mit Denkmalschutz und Denkmalpflege befassen, hier gemeinsam eine Stimme zu finden.

Das klingt sehr schön – aber wo setzen wir jetzt konkret den Hebel an?

Was die Photovoltaik-Thematik betrifft, so sind wir gerade dabei, ein Modell gemeinsam mit der Stadt Steyr zu entwickeln, die sich ja innerhalb der Grenzen der Haager Konvention selbst auferlegt hat, keine PV-Anlagen zu ermöglichen. Der öffentliche und halb öffentliche Raum ist also strenger als wir, dafür sagt die Stadt Steyr aber Folgendes: Wir verfügen über Brachflächen und wollen dort eine große Photovoltaik-Anlage errichten und betreiben. Und all jene, bei denen innerhalb dieser Schutzzone keine PV-Anlage möglich ist, können dem Konstrukt der Energiegemeinschaft beitreten und sind somit nicht benachteiligt. Nach den ersten Stadtgesprächen wird es im Mai/ Juni ein Folgegespräch geben. Wir versuchen gerade, die Städte Freistadt, Braunau, Wels, vielleicht sogar auch Linz hier mit ins Boot zu holen. In einigen sehr markanten Städten Oberösterreichs ist es schon überlegenswert, ob es nicht klug wäre, hier die Dachflächen freizuhalten, weil diese über Tourismus etc. eine so große Einnahmequelle haben, dass man sie nicht zerstören möchte. Mir gefällt dieses Modell deswegen so gut, weil es den Klimaschutz nicht gegen den Denkmalschutz ausspielt, sondern ein Sowohl-als-auch offeriert: Eine PV-Anlage ist zwar nicht möglich, aber es wird anerkannt, dass der Eigentümer dadurch in den Energiekosten etc. schlechter gestellt ist. Daher biete ich als öffentliche Hand an, eine Photovoltaik-Großanlage – eine Energiegemeinschaft – zu schaffen, aus der der Strom günstig beziehbar ist.

Ich habe beobachtet, dass es in der Vergangenheit immer ein Spannungsfeld beim Schritt in Richtung Barrierefreiheit gab. Mache ich das jetzt historisierend, indem ich einfach mit derselben Fassadenfarbe den Liftschacht so verstecke, dass man ihn nicht sieht, oder errichte ich bewusst eine Glas-und-Stahl-Konstruktion, damit man erkennt, dass dies ein eigener Anbau ist, der nicht zum Gebäude gehört. Ich habe wahrgenommen, dass es hier zwei Schulen gibt. Die eine sagt: „Nur nichts Historisierendes!“, und die andere hat zur selben Zeit ein Faible für das Moderne. Wie stehen Sie dazu?

Die Antwort ist auch in diesem Fall nicht allgemein formulierbar, und es gilt ebenso zu differenzieren, denn kein Denkmal ist gleich wie das andere. Die grundsätzliche Linie und auch die Standards in der Denkmalpflege, die wir jetzt schon seit einer längeren Zeit haben, sind, dass wir mittlerweile versuchen, Barrierefreiheit und Aufzugsanlagen in jenen Flächen unterzubringen, die in der Nutzung untergeordnet sind. Es gibt sehr oft in Gebäuden Flächen, die schlichtweg kaum mehr einer Nutzung zugeführt werden, die Totflächen etc. sind. Unser erster Schritt ist also, ganz einfach ins Gebäude zu integrieren. Es kommt aber immer wieder zu Einzelfällen, bei denen die Prüfung diesbezüglich tatsächlich ergibt, dass der Lift außen einzubauen ist. Dann ist es oft eine Gestaltungsfrage und hängt wirklich von der Situation ab, wie man das löst. Bei Ihrem Beispiel mit Stahl und Glas möchte ich nur zu bedenken geben, dass Glas nicht transparent ist. Das war ja über viele Jahrzehnte auch so ein bisschen die Lösung schlechthin. Das Glas, das für solche Anlagen verwendet wird, muss Sicherheitsglas sein. Dieses ist behandelt, es spiegelt und hat eine eigene Farbgebung – der Wunsch nach Transparenz kann also gar nicht erfüllt werden. Somit ist sehr wohl die Frage zu stellen, ob es dann nicht besser ist, so etwas massiv auszuführen und beispielsweise mit Stahl zu verkleiden. Man muss das nicht gleich verputzt und historisierend machen, man kann es modern ruhig so lösen, dass es sich dennoch gut einfügt. Da aber, wie gesagt, kein Denkmal wie das andere ist, bitte ich um Verständnis dafür, dass es hier jeweils stets einer individuellen Beurteilung bedarf.

Frau Landeskonservatorin, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.

Mag.a Petra Weiss wurde 1971 in Wiener Neustadt geboren und absolvierte ein berufsbegleitendes Studium der Kunstgeschichte an den Universitäten Wien und Basel. 2006 trat sie in das Bundesdenkmalamt ein und war bis 2018 in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg in der Baudenkmalpflege tätig

Seit 2019 ist sie Leiterin der Abteilung für Oberösterreich

Petra Weiss publizierte zu den fachspezifischen Themenbereichen Kulturlandschaft, Restauriergeschichte, Denkmalpflege in Theorie und Praxis sowie Architektur des 20. Jahrhunderts

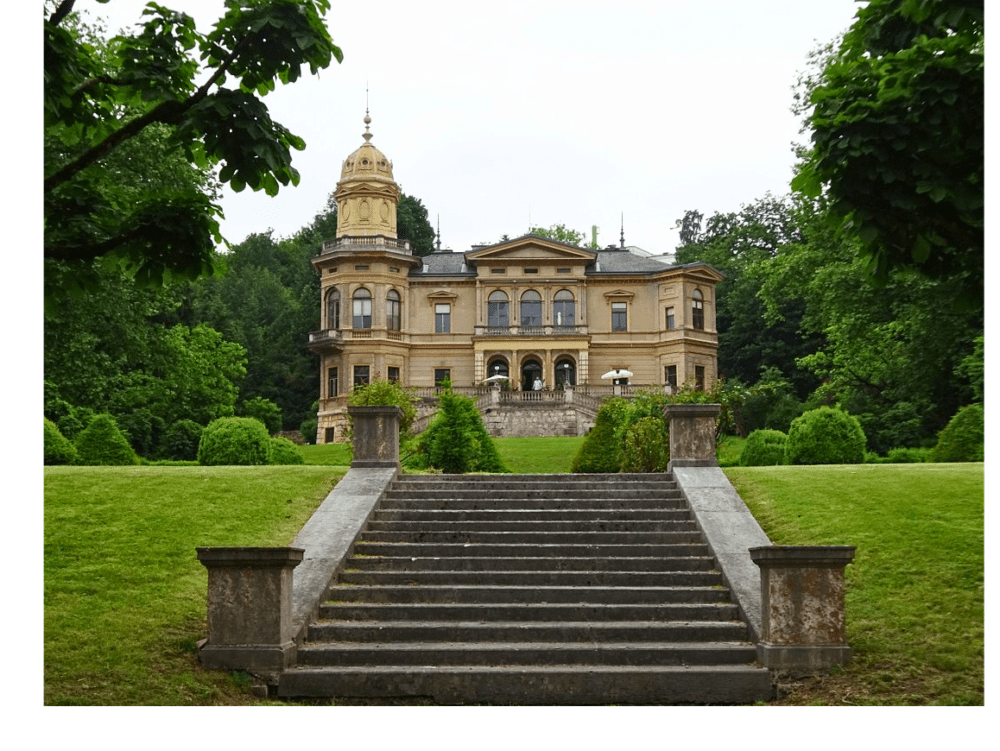

Die Villa Lanna in Gmunden

Text: Therese Backhausen

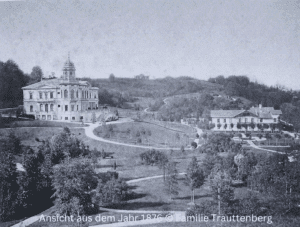

Die Villa Lanna in Gmunden, die ihre Existenz einem humanistisch orientierten Auftraggeber verdankt, ist eine der bedeutendsten Villenanlagen des Historismus, und nur wenige Beispiele einer vollständig erhaltenen Villa können die Wohnkultur der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts so veranschaulichen wie diese. Ihre intakte Überlieferung und ihr bis heute bewahrtes authentisches Aussehen sind der von den Nachkommen des Bauherrn, der Familie Trauttenberg, gewahrten Tradition geschuldet.

Im Jahr 1870 hatte der Prager Großindustrielle, Kunstsammler und Mäzen, Adalbert Ritter von Lanna[1] – wohl auch in Erinnerung an seine Vorfahren aus Ebensee – das Bauerngut „Michl am Lehen“ erworben und beauftragte 1872 mit der Planung seines Sommerdomizils in Gmunden den Architekten Gustav Gugitz, der zu dieser Zeit schon im Umfeld führender Ringstraßenarchitekten baute. Neben seinen Aufträgen von Philipp Haas & Söhne für Bauten in Wien und Mailand wurde er nach dem Tode von Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg als deren Schüler gemeinsam mit Josef Storck mit der Fertigstellung der Wiener Oper betraut und schuf 1873 den Kaiserpavillon auf der Wiener Weltausstellung. Gugitz hatte schon früh Interesse an der italienischen Renaissance gezeigt, die mit Sempers Theorien für die deutsche Architektur formale Bedeutung erhielt. Ideologisch stand dieser Stil für seine Assoziation mit dem Humanismus und dem damit verbundenen Bild vom emanzipierten Individuum. In Lanna selbst, der das Bauprogramm mitbestimmte, wird man einen humanistischen Denker zu sehen haben.

1 Zur Sammlung Lanna s.Therese Backhausen, Industrieller-Humanist-Sammler-Mäzen, Geschichte und Bedeutung der Sammlung Adalbert Freiherr von Lanna, in: Verein Historische Gebäude Österreich, Jahresausgabe 2018, S. 56 ff

Die Villa Lanna in Gmunden ist ein Beispiel jenes Abschnittes des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts, der das Bemühen um Stilreinheit besonders thematisierte. Auf der Suche nach objektiver Richtigkeit orientierte man sich an Epochen, in denen sich der jeweilige Stil scheinbar in seiner idealen Reinheit darbot. Gugitz orientierte sich mit diesem Bau – Blockbau, sich kreuzende Symmetrieachsen und ein damit verbundener Zentralraum – an der italienischen Renaissance des Cinquecento, die bereits mit Gottfried Sempers Adaptierung palladianischer Grundprinzipien mit der Villa Rosa Eingang in die Dresdner Villenarchitektur gefunden hatte und wahrscheinlich auf Gugitz wirkte. Obwohl die Villa Lanna in ihrer Fassadengestaltung den Prinzipien des strengen Historismus folgte, weist der barockisierende, den Bau nobilitierende Turmaufbau bereits auf den Späthistorismus hin.

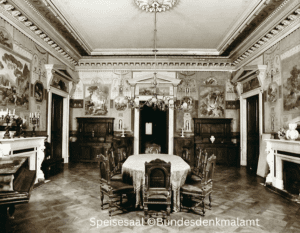

Dass sich die Malerei „als leicht verfügbares und mühelos steuerbares Medium der wirtschaftlich mächtigen Kräfte“ erweist, wird schon anhand der Wiener Ringstraßenbauten festgestellt.[2] Auch Lanna gibt, wie der Bauherr der Renaissance, ein individuell zugeschnittenes Programm vor, das seinen Stellenwert als Industriebaron und Kunstmäzen einräumt. Mannigfache Bemalungen in den Repräsentationsräumen offenbaren seine Arbeitsgebiete, Begabungen, Leistungen und Tugenden. Für die Dekorationsmalerei pompejanischer Provenienz wurde der Tessiner Pietro Isella engagiert, der sein Talent schon an der Oper, dem Naturhistorischen Museum, der Altlerchenfelder Kirche, der Hermesvilla, am Kaiserpavillon von 1873, im Tschechischen Nationaltheater in Prag u. v. m. demonstrieren konnte.

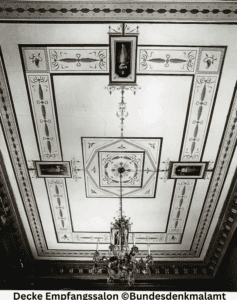

Jeder Raum zeigt verschiedene Motive und Botschaften, und im Billardzimmer öffnen erst kürzlich freigelegte Malereien Ausblicke auf illusionistische Lauben und Terrassen. Durch bemalten Stuck imitieren einige Räume intarsierte Kassettendecken, in deren Ornamentik immer wieder Lannas Wappen, das geflügelte Ruder, eingebunden ist.

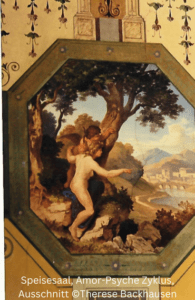

Auch zur Ausstattung des Speisesaales leistet die farbige, aus dem antiken Repertoire zitierende Groteskenmalerei, die mit den szenischen Darstellungen harmoniert und diese wie ein Netz umspannt, einen wesentlichen Beitrag. Wie weitverzweigt die Verbindungen eines Architekten und Bauherrn in der Monarchie waren, dokumentieren die Fresken dieses Raumes. In Heinrich Gärtner fanden Gugitz und Lanna einen Dresdner Landschaftsmaler, der zur Ausstattung der Semperoper genauso beitrug wie zu jener des Leipziger Museums oder der Villa Brockhaus. Hier in Gmunden griff er mit einem Freskenzyklus aus Apuleius’ „Amor und Psyche“ auf ein Märchenthema zurück. In Lannas übrigens zeitgleich entstandener klassizistischer Villa in Prag Bubeneč, erbaut von Anton Barvitius, thematisierte Gärtner im Speisezimmer wiederum die Gegend am Traunsee. Dass sich mit diesem Amor-Psyche-Zyklus motivische Rückgriffe auf die italienische Hochrenaissance verbinden, vermitteln einige Szenen, die sich an Schöpfungen Raffaels für die Farnesina in Rom anlehnen. Gärtner versetzt seine Protagonisten in eine arkadische Landschaft, die wie geschaffen ist, sich „die Villa als Ideal“ hineinzudenken. Dies vermittelt Stimmung.

Ein anderer Stimmungsträger ist das Vestibül, an das sich das offene Treppenhaus mit einer marmornen Prunktreppe anschließt und das, vergleichbar mit der Villa Toscana, in den Dachbereich reicht und von dort belichtet wird. Es ist nicht nur geometrische Mitte, sondern auch gestalterischer Höhepunkt. Für die ikonographische Ausstattung erweist sich auch hier wiederum der Reichtum der antiken Mythologie als Chiffrierung von Lannas Selbstverständnis. Sekundäre Lichtquelle ist das farbige Glasfenster am Stiegenaufgang, eine Kooperation von Pietro Isella und dem Glasmaler Carl Geyling, dessen Arbeiten sich im Schloss Laxenburg, im Stephansdom, in der Weltausstellungsrotunde von 1873 sowie in den sakralen Bauten Ferstels wie der Votivkirche und in der Kapelle des benachbarten Schlosses Württemberg finden. Solche Lichtquellen bewirken Stimmungserlebnisse, deren komplexe Folge je nach Tageszeit eine Steigerung vom düsteren Entree über das dämmrige Erdgeschoss bis zum hellen, heiteren Obergeschoß erfährt.

Dass Lanna sich am Villenpadrone der Renaissance, dessen Villa in erhöhtem Terrain ein Herrschaftsmonument darstellte, sowie am damit verbundenen Anspruch orientierte, wird angesichts der Lage seines Hauses sichtbar. Auf ansteigendem Terrain, auf aufgeschüttetem Gelände, am „point de vue“, richtet sich dieses axial auf Schloss Ort, den Traunsee und den Traunstein aus und präsentiert sich am Ende eines regelmäßigen, barockisierenden Gartenparterres. In direkter Konfrontation kontrastiert der ehemals ausgedehnte Park exemplarisch für das Fortleben des englischen Landschaftsgartens. Dieses Ineinandergreifen von Garten, Park und gewachsener Natur inszeniert eine Kulisse, in welcher der Bau als Allusion auf seinen Bauherrn repräsentiert. Mit der Natur tritt er in ein Spannungsverhältnis, dem Gugitz mit dem Turm, den Balkonen, Terrassen und Treppen als Verbindung zum Garten hin begegnet.

Die Villenanlage Lanna zählt heute mit ihren Nebengebäuden und dem Garten aufgrund der stilistischen und formalen Einheit von Architektur, Malerei, Mobiliar, Ausstattung und Gartenkunst sowie der zentralen Kontrolle durch den Autor Lanna selbst zu den bedeutendsten Beispielen eines historistischen Gesamtkunstwerkes in Österreich.

2 Werner Kitlitschka, Die Malerei der Wiener Ringstraße, Wiesbaden 1981, S. 251.

Im Gespräch mit Markus Landerer von der „Initiative Denkmalschutz“

Interview: Therese Backhausen

VHGÖ: Herr Landerer, was waren Anlass und Triebfeder, den Verein „Initiative Denkmalschutz“ zu gründen?

M.L.: Begonnen hat es schon in meiner Jugend. Familienwandern war für mich und meinen Bruder langweilig. War dies aber mit der Besichtigung einer Burgruine verbunden, wurde es interessant. Nun verbanden wir Wandern und Ruinenbesichtigungen, wir hatten unser Abenteuer und die Eltern waren auch glücklich. Später übernahm ich dann die familiäre Reiseplanung, immer mit dem Fokus auf Burgen- bzw. Ruinenbesichtigungen, und gestaltete die Reisen zunehmend vielfältiger. Die Konstante, die blieb, war und ist das Interesse für bedrohte Kulturgüter: einerseits die einstürzenden bzw. ruinösen Burgruinen und jetzt eben alle Kulturdenkmäler in Österreich, die gefährdet sind. Im Zuge des Interesses für Burgruinen und Burgen bin ich dann im Herbst 1987 als damals nicht einmal 16-Jähriger Ihrem Verein beigetreten.

Hatten Sie in der Anfangsphase Unterstützer?

Dazu gibt es eine längere Vorgeschichte. Im Zuge meines Kunstgeschichtestudiums in den 1990er-Jahren besuchte ich einige Vorlesungen, die in mir das Bewusstsein für historische Häuser und deren kulturhistorische Bedeutung schufen. Bei einem Gang durch die Wiener Straßen sah ich eines Tages einen Hausabriss nach dem anderen. In den Vorlesungen hörte ich dann über deren Bedeutung und musste feststellen, dass man in der Öffentlichkeit davon fast nichts mitbekam bzw. dass dies einfach so hingenommen wurde. Das war für mich ein gewisser Widerspruch. Nachdem mein Vater in Salzburg in einem Stadtteilverein aktiv war und auch ich davon einiges mitbekam, gründete ich im Jahr 1999 meine erste Bürgerinitiative, bei der es um ein gefährdetes Bürogebäude aus dem Jahre 1911/12 ging: den sogenannten Kai-Palast. Im Zuge dessen kam ich mit dem Schauspieler und Altstadtschützer Herbert Fux in Kontakt, der die Initiative ebenfalls unterstützte. Das Gebäude wurde 2001 dennoch abgerissen.

Wenige Monate danach brannten die Sophiensäle. Ich wollte nun aber keine zweite Initiative gründen, da dies sehr aufwendig ist. Nachdem ich allerdings eine Meldung gehört hatte, dass die denkmalgeschützten Säle in wenigen Wochen vielleicht abgerissen werden könnten, war für mich klar, dass man das nicht so einfach hinnehmen könne. Da brennt also ein Kulturdenkmal – und kurz danach bekommt man dafür den Abrissbescheid? Dann wird es in Wien noch viel öfter brennen, dachte ich mir. Und das war schließlich meine eigentliche Motivation, mit einem Freund, den ich zuvor über das Kondolenzbuch der Sophiensäle kennengelernt hatte, doch eine weitere Initiative zu gründen. Diese große Bürgerinitiative „Sophiensäle“ über viele Jahre war dann dank meiner gesammelten wertvollen Erfahrungen mit der ersten – nicht erfolgreichen – Bürgerinitiative so weit wirksam, dass das Gebäude tatsächlich gerettet wurde. Ich war auch mit Herbert Fux immer wieder in Kontakt und im Zuge dessen dann quasi sein Sekretär und fachlicher Berater in diesen Belangen. Nach seinem Tod im März 2007 trat eine Lücke auf, mit ihm verstummte die öffentliche Stimme.

Im Dezember 2007 wusste ich dann, dass ich – nachdem es ihn, der an die Öffentlichkeit getreten war, nicht mehr gab – mit Freunden und Kollegen einen Verein gründen und dies als solcher fortführen würde. Und ebendas haben wir dann im Februar 2008 auch getan. Die Unterstützer waren jene Personen im Umfeld, die ich bei Veranstaltungen und der Zusammenarbeit mit Herbert Fux kennengelernt hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich aufgrund meiner früheren Bürgerinitiativentätigkeiten dann bereits auf einige Interessierte zurückgreifen. Daraus entstand schließlich der Verein „Initiative Denkmalschutz“.

Wie entwickelte sich der Verein zu einer Organisation, deren Arbeit vor allem durch das finanzielle Engagement von Mitgliedern bzw. Sponsoren getragen wird?

Meine Triebfeder und mein Ansporn waren, vor allem über Presseaussendungen und Medienarbeit hier einiges auf politischer Ebene zu ändern. Wir sind dann relativ schnell gewachsen und konnten uns auch bald ein eigenes Büro leisten. Und das Glück ist, dass wir allein durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziell so gut ausgestattet sind, dass wir nicht von irgendwelchen Subventionen abhängig sind.

Arbeiten Sie mit Instituten wie dem Bundesdenkmalamt oder anderen zusammen?

Natürlich haben wir vielerlei Kooperationen und Anknüpfungspunkte, wo wir zusammenarbeiten, und stehen ebenfalls mit dem Bundesdenkmalamt in einem regelmäßigen Austausch. Unser Bestreben ist es auch, das Bundesdenkmalamt in 95 Prozent der Fälle zu unterstützen, weil wir wissen, wie schwierig für dieses die Situation sowohl finanziell als auch personell ist. Also, die Ressourcen sind beim BDA sehr ausgedünnt, sodass wir auch ein gewisses Verständnis für einige Problemfelder des Denkmalamtes haben. Aber manchmal müssen wir in seltenen Fällen das Bundesdenkmalamt auch kritisieren, wenn es aus unserer Sicht nicht in Ordnung war, dass ein Abbruch oder eine Veränderung bewilligt wurde. Im Kern jedoch wollen wir dem Denkmalamt im Großen und Ganzen den Rücken stärken.

Tja, die Denkmalpflege muss manchmal Zerstörungsprozessen ohnmächtig zuschauen. Selbst wenn es ihr durch Überzeugung gelungen ist, den Abbruch einzelner besonders qualitätvoller Baudenkmale zu verhindern, scheitert deren Erhaltung daran, dass sich keine Käufer finden oder fanden, die die Kosten der laufenden Bauunterhaltung übernehmen wollen. Können Sie dem zustimmen?

Grosso modo kann ich dem sehr wohl zustimmen. Wir haben in Österreich eine Situation, die es für Eigentümer von historischen Gebäuden sehr schwer macht, unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Gebäude in einem guten Zustand zu halten, zu restaurieren und zudem vor allem noch gewisse Einnahmen zu lukrieren, die diesen Aufwand dann überhaupt abdecken. Und weil eben die Rahmenbedingungen aus unserer Sicht katastrophal schlecht sind, sind wir bemüht, diese hier zu verbessern, damit es steuerliche, finanzielle Anreize gibt, auch seitens der Politik. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Stellschrauben zu verändern, auch mit dem Mietrechtsgesetz, das ja im Vergleich der sogenannten Neubauten nach 1945 und der Altbauten extrem ungerecht ist. Oder das Beispiel mit der als solcher titulierten „Liebhaberei“, wodurch Eigentümer, die sogar mehr in das Objekt hineinstecken, als sie finanziell daraus lukrieren, vom Finanzamt noch zusätzlich dafür bestraft werden, anstatt sie quasi besonders dafür zu loben, dass sie im Sinne der Öffentlichkeit so etwas erhalten. Diese Haltung erschließt sich uns überhaupt nicht und ist für uns besonders absurd. Es ist somit dringend an der Zeit, da sehr vieles zu ändern.

Außerdem war und ist der Zeitgeist ganz auf den Komfort und die leichte Pflege von Neubauten ausgerichtet.

Ja, das ist grundsätzlich so. Wobei ein ganz großes Problemfeld neben diesen schlechten Rahmenbedingungen, die wir sehen müssen, auch darin besteht, dass es für Eigentümer extrem schwierig ist, an gute Fachinformationen, an wirklich gute bautechnische Beratungen zu kommen. Zahlreiche Eigentümer sind eigentlich vollkommen überfordert von diesen Problemlagen, die sie durch ihr Objekt bekommen, und müssen sich in Folge von mehr oder weniger guten Professionisten beraten lassen. Etliche Beratungen sind unserer Ansicht nach nicht sehr geglückt. Hier die Eigentümer gut an der Hand zu führen, damit sie die richtigen Beratungen bekommen, ist eine eigene Aufgabe. Dann sind wir wieder bei diesen Mehrkosten, die dadurch entstehen, wenn es sich um wirklich qualitativ hochwertige Restaurierungsmaßnahmen handelt.

Welche Mittel stehen Ihrer Meinung nach zur Verhinderung solcher Vorgänge zur Verfügung?

Wir haben das Problem, dass wir keine wirkliche Erhaltungspflicht bezüglich denkmalgeschützter Bauten haben. Österreich ist unter den Europaratsmitgliedern neben ein paar Kleinstaaten eines der allerletzten Länder, das die sogenannte Konvention von Granada, welche die unbedingte Erhaltungspflicht für denkmalgeschützte Bauten vorsieht, nicht ratifiziert hat. Das sehen wir als Katastrophe an, weil die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass man denkmalgeschützte Objekte straflos verfallen lassen kann – es sei denn, die öffentliche Hand stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, um hier quasi die Restaurierung oder die nötigen Sicherungsmaßnahmen zu übernehmen. Und besonders absurd ist in diesem Zusammenhang die wirtschaftliche Zumutbarkeit, denn diese ist von den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen des Eigentümers entkoppelt. Das heißt, nach dieser Definition ist es selbst einem Milliardär wirtschaftlich nicht zumutbar, ein gesamtes Dach zu decken, sondern lediglich den Austausch einzelner Dachziegel sowie das Verschließen offener Fensterluken durchzuführen. So steht es auch im Denkmalschutzgesetz. Alles, was darüber hinausgeht, ist dem Eigentümer nicht zumutbar – sogar dann, wenn er es sich leicht leisten könnte. Dies muss dann der sogenannte Denkmalfonds übernehmen oder das Kulturministerium, die beide nicht unbedingt in Geld schwimmen. Das ist die Problematik des spärlich dotierten Denkmalfonds, und deswegen kommt es auch oft dazu, dass Objekte straffrei verfallen lassen werden können, wie am Beispiel des besonders tragischen Falles der Gartlmühle in Gresten festzumachen ist. Diese stand seit 1979 unter Denkmalschutz, der im Jahr 2008 teilweise aufgehoben wurde. Die Mühle wurde schließlich 2012 fast vollständig abgerissen. Aber natürlich, wenn man die Forderung nach einer Erhaltungspflicht stellt, müssen wir immer auch betonen, dass dies nur dann möglich ist, wenn gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Eigentümer deutlich verbessert werden. Sonst kann man so etwas auch nicht einfordern.

Wir haben von der Wirtschaftlichkeit gesprochen, das leitet gleich zur nächsten Frage über: Warum ist die viel zitierte „wirtschaftliche Abbruchreife“ der „Totengräber des Kulturerbes“? Und warum können Investoren mit diesem Schlagwort fast alle Schutzmaßnahmen umgehen?

Diesen Ausdruck habe ich vor allem im Zusammenhang mit den Schutzzonenwidmungen der Stadt Wien gebracht, aber die Probleme sind in anderen Landeshauptstädten sehr ähnlich. Die Frage lautet, ob man mithilfe von eigenen Gutachten feststellen kann, dass es sich wirtschaftlich nicht rentiert, ein Gebäude zu restaurieren, weil es dadurch im Vergleich zu einem Neubau einen großen Fehlbetrag gibt. Wenn am Beispiel Wien der Altstadterhaltungsfonds diesen Fehlbetrag nicht abdeckt, dann gilt das Objekt als „wirtschaftlich abbruchreif“. Somit – und das habe ich selbst lange nicht gewusst – ist die wirtschaftliche Abbruchreife ganz eng an die Bereitschaft des Wiener Altstadterhaltungsfonds gekoppelt, hier den Fehlbetrag quasi zur Verfügung zu stellen. Wir haben dafür das Beispiel eines Gründerzeithauses im dritten Bezirk: Hier waren, glaube ich, sogar 780.000 Euro zu wenig vorhanden, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Und deswegen konnte ein erhaltenswertes Gründerzeithaus im dritten Bezirk dann trotzdem abgerissen werden. Man sieht also wieder die katastrophalen Rahmenbedingungen, den Vergleich Alt- und Neubau sowie die Dotierung, die dann seitens der öffentlichen Hand auch wichtig ist.

Und da geht es ja auch bei den Neubauten um einen enormen Quadratmetergewinn. Spielt das nicht ebenso eine Rolle?

Genau. Neben der Diskriminierung über das antiquierte Mietrechtsgesetz kann man durch Abriss und Neubau viel mehr Quadratmeter gewinnen, weil man dann natürlich auch die Geschoßhöhen deutlich reduzieren kann. Oft sind im Vergleich mit dem Bebauungsplan größere Bauhöhen erlaubt, die quasi noch mehr Kubatur herausschlagen können. Und wenn man dann noch das Dach besonders effizient ausnutzt, spricht immer mehr für den Abriss und immer weniger für den Erhalt des Gebäudes. Entsprechend gibt es heute seitens der Immobilienwirtschaft sehr große Bestrebungen, verstärkt auf einen Abriss hinzuarbeiten.

Gründerzeithäuser haben Sie ja schon erwähnt, und Beispiele dafür gibt es genug. Auch der ungebremste Abriss von Villen in den Wiener Bezirken schreitet voran. Wie erfahren Sie davon und haben Sie eine Parteistellung bei solchen Vorgängen? Stehen Sie mit den Bezirkspolitikern in Kontakt?

Wir erfahren davon hauptsächlich durch Spaziergänge und Informationen von unseren Vereinsmitgliedern oder durch andere Anrainer und Personen, die uns davon in Kenntnis setzen. Dann fangen wir an zu recherchieren – über den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie über das Grundbuch. Natürlich fragen wir auch immer wieder bei der Bezirkspolitik an, was sie davon weiß, ebenso bei der Baupolizei, weil dort ja eventuell um Abbruchbewilligungen angesucht wird. Auf diese Weise kann man relativ viel herausfinden und recherchieren sowie dann auch gewisse Maßnahmen setzen, um dies vielleicht in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Die Tragik aber besteht darin, dass wir eigentlich in keinem der Fälle Parteistellung haben und die Anrainer nur dann, wenn es darum geht, die subjektiven Nachbarrechte, etwa die nächsten 3 bis 5 Meter ins Nachbargrundstück hinein, einzufordern. Das ist aus unserer Sicht ein ganz großes Manko. Die Baupolizei arbeitet hinter verschlossenen Türen, somit lässt sich nur sehr schwer nachprüfen, inwieweit diese Abbruchbewilligungen plausibel und nachvollziehbar sachlich korrekt durchgeführt werden und wo nicht. Wir hatten ein solches Beispiel in der Sigmundsgasse im 7. Bezirk, wo dann das Denkmalamt eingeschritten ist. Auch der Denkmalbeirat hat sich damit befasst. Dieser hat das Gutachten, das für den Abbruch gesprochen hatte, quasi in der Luft zerrissen mit der Begründung, dass, wenn solche Maßstäbe wie in diesem Gutachten angewandt und auch auf andere Gründerzeithäuser und Altbauten in Wien angelegt werden würden, man dann quasi halb Wien abreißen könnte.

Kann jeder, der das will, ein Gebäude abreißen? Wer erteilt eigentlich die Abbruchgenehmigungen? Und wie wird dies argumentiert?

Jeder, der möchte, kann versuchen, ein Haus abzureißen. Einerseits behördlich korrekt über eine Abbruchbewilligung oder – wenn man eben ganz frech ist – einfach mit dem Bagger reinfahren, Kulturgut vernichten und vielleicht irgendwelche Begründungen von wegen Gefahr in Verzug oder dergleichen vorschieben. Das ist dann auch immer besonders schwer nachzuweisen. Dazu gab es zwei tragische Fälle im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich, bei denen der Abbruch denkmalgeschützter Altbauten seitens der Gemeinde mit Hausschwamm und anderen unmittelbaren Bedrohungen begründet wurde, bevor überhaupt das Denkmalamt richtig einschreiten konnte. Ansonsten erteilt die zuständige Baubehörde die Abbruchgenehmigung nach den entsprechenden Landesgesetzen.

Das muss man auch betonen, dass es hauptsächlich um neun unterschiedliche Landesgesetze geht. Je nachdem, wie dies dort angeführt ist, kann es von Bedeutung sein, dass ein Gebäude ein historisch erhaltenswerter Altbau ist oder nicht. Leider ist es jedoch auch bei den Gemeinden am Land oftmals so, dass dann der Bürgermeister meint, etwas könne doch gar kein Kulturgut sein, wenn das Denkmalamt es nicht im Sinne des Denkmalschutzgesetzes als erhaltenswert erachtet. Dies stimmt allerdings nicht, denn für das lokale und regionale Kulturgut sind die Gemeinden und die Bundesländer zuständig. Genau aus diesem Grund hat zum Beispiel die Stadt Wien 1972 die Schutzzonen eingeführt oder die Stadt Salzburg 1967 das Altstadterhaltungsgesetz, weil man damals schon wusste, dass es eines weiteren Schutzmechanismus über das Denkmalschutzgesetz hinaus bedarf.

Wer kann denn diese Schutzzonen festlegen und was wird damit geschützt?

Wenn wir die Schutzzonen am Beispiel von Wien nehmen, wo ich mich am besten auskenne, so werden diese von der Magistratsabteilung festgelegt. Die MA 21 ist zuständig für Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, oft auf Grundlage von Gutachten seitens der MA 19, die wiederum sowohl für den Erhalt historischer Bauten als auch für die Beurteilung zuständig ist, ob Altbauten erhaltenswert sind oder nicht. Und rein rechtlich festgelegt wird eine Schutzzone dann in einem Gemeinderatsbeschluss. Was wird damit geschützt? Formal ein erhaltenswertes Gebäude, aber wie schon zuvor ausgeführt, gibt es viele Lücken, die sich mehr oder weniger gut ausnützen lassen, sodass man dann doch noch zu dem angestrebten Abbruch kommt.

Wissen Sie, ob in der nächsten Zeit eine Reform der Wiener Bauordnung ansteht?

Ja, das wissen wir definitiv. Dazu gab es im November letzten Jahres eine große Enquete in Sachen Reform der Wiener Bauordnung, wo auch wir versucht haben, als Verein daran teilzunehmen. Dies wurde uns jedoch mit der Begründung des Platzmangels und anderen Ausführungen verweigert. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass man auch online dabei sein konnte. Dass man uns von der Teilnahme an der Enquete ausgeschlossen hat, ist für uns nicht nachvollziehbar. Es wird eine Reform der Bauordnung auch deswegen geben, weil die Stadt Wien selbst schon festgestellt hat, dass die Erhaltungspflicht in der Wiener Bauordnung oft reine Makulatur ist. An dieser Stelle muss ich noch ausführen, dass in der Wiener Bauordnung eigentlich eine viel stärkere Erhaltungspflicht definiert ist als im Denkmalschutzgesetz, wo wir ja quasi gar keine Erhaltungspflicht, sondern nur den Schutz vor aktiver Zerstörung haben. Die Reform der Wiener Bauordnung betrifft auch den § 129, der damit eine stärkere Wirkung erhalten wird. Denn darin ist die Verpflichtung für den Eigentümer festgehalten, sein Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten, also die Pflicht zu einer dauernden nachhaltigen Pflege. Es ist für uns seit Jahrzehnten nicht nachvollziehbar, warum dieser Paragraf so wenig funktioniert. Denn ist der Bauzustand sehr schlecht, bekommt der Eigentümer als Belohnung dafür, dass er sich nicht an die Bauordnung gehalten hat, die Erlaubnis zum Abbruch. Das war und ist momentan das allergrößte Problem und ich hoffe sehr, dass diese Lücke in diesem Jahr halbwegs gut geschlossen wird.

Ihre Initiative besteht jetzt schon seit 15 Jahren. Sie zeigen auf, und dabei erlebt man sicherlich auch einiges an Anfeindungen, nehme ich an. Wie gehen Sie damit um und was war Ihr schlimmstes Erlebnis?

Na ja … also, die Anfeindungen halten sich in Grenzen. Wir bekommen eigentlich sehr viel positiven Zuspruch. Was einigen Eigentümern selbstverständlich aufstößt, sind unsere Stellungnahmen zu den Umwidmungen, durch die wir natürlich versuchen, die Bebaubarkeit etwas zu reduzieren. Aber wir schreiben jetzt in unseren aktuellen Stellungnahmen auch immer hinein, dass man die Eigentümer nicht noch mehr eingrenzen darf und dass sie nicht noch mehr Nachteile auferlegt bekommen dürfen, beispielsweise durch eingeschränkte Bebauungsmöglichkeiten. Man muss hier andere Rahmenbedingungen schaffen, um das Ganze gleichzeitig zu verbessern, sodass es nicht immer auf Kosten des Eigentümers geht.

Dadurch, dass diese Rahmenbedingungen so schlecht sind, verstehe ich aber, dass einige Eigentümer stinksauer auf uns sind. Ich habe das letztes Jahr bei den Stellungnahmen zu den Umwidmungen zweimal erlebt. Die waren dann schon sehr hart in ihren Formulierungen, aber ich nehme das relativ locker. Was ich nicht so locker nehme, sind natürlich Klagen, und wir hatten ja auch schon zwei-, dreimal Probleme mit Klagen, bei denen wir uns juristisch beraten lassen mussten. Das sind für uns die unangenehmsten Erlebnisse.

Und können Sie von einer positiven Wende dank Ihrer Interventionen berichten?

Nun, das ist immer ein sehr schwieriger Punkt – festzustellen, wo man jetzt wirklich erfolgreich ist oder nicht. Ich denke, wir haben in den letzten 15 Jahren mittlerweile bereits über 100 Stellungnahmen zu Umwidmungen abgegeben. Wenn man jetzt jede einzeln für sich betrachtet, kann man sagen, es war eine erfolgloser als die andere. Die Erfolge sind in diesem Punkt äußerst mager gestreut. Aber wir lassen nicht locker, weil wir wissen, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns hier proaktiv und vorausschauend zu Wort melden. Und uns wurde auch schon hinter vorgehaltener Hand aus dem Magistrat mitgeteilt, dass wir Mitursache dafür sind, dass sich die Bauordnung in letzter Zeit deutlich verbessert hat. Offiziell wird uns das natürlich niemals gesagt. Aus meiner Sicht dient jede Aktion, die wir setzen, der Bewusstseinsbildung der Bezirkspolitiker bzw. der Politiker an sich. Ich denke, dass wir da extrem viel bewegen können, ohne dass es wirklich messbar ist. Unmittelbar erfolgreich waren wir bei der Rettung der Zinkhütte Döllach in Kärnten. Weiters haben wir auch so manche Unterschutzstellung seitens des Denkmalamtes erfolgreich angeregt.

Haben Sie zum Abschluss noch etwas, das Ihnen besonders am Herzen liegt und das Sie uns mitteilen wollen?

Ja. Besonders am Herzen liegt mir, dass es im Rahmen der bevorstehenden Reform des Denkmalschutzgesetzes, das übrigens heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, hier hoffentlich deutliche Verbesserungen gibt. Besonders tragisch sind nämlich die Unterschutzstellungsverfahren, denn während eines solchen laufenden Verfahrens können die Gebäude problemlos abgerissen oder verändert werden. Und wenn ich an Einzelbauten denke, die uns besonders am Herzen liegen, so sind es zurzeit das Hotel Wörthersee in Klagenfurt oder das Jagdschloss Guggenthal bei Salzburg, die beide unter Denkmalschutz stehen und deren Bauzustand sehr schlecht ist. Wir haben dazu jetzt auch eine eigene parlamentarische Bürgerinitiative („Petition“) vorbereitet, mit der wir hier Verbesserungen seitens der Politik einfordern.

Herr Landerer, ich danke Ihnen für das Gespräch!

Save the Date

Denkmalgespräch am Donnerstag

Wir möchten Sie auf Veranstaltungen des Bundesdenkmalamtes anlässlich 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz, das mit einer Reihe von Veranstaltungen in Österreich begangen wird, hinweisen.

Erstmalig ist Andreas Lehne mit Denkmalgespräche am Donnerstag in ganz Österreich unterwegs, um mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über Denkmalpflege und ihr Verhältnis zum kulturellen Erbe zu plaudern und kontroverse Standpunkte zu diskutieren. Fachgespräche und Gesprächsrunden präsentieren die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Denkmale in Österreich und geben Gelegenheit, über aktuelle und herausfordernde Themen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege zu sprechen, um das Bewusstsein für Denkmalschutz und Denkmalpflege zu schärfen oder aus einer anderen Sichtweise zu betrachten.

Nächste Veranstaltung:

13. April 2023

Denkmalgespräch am Donnerstag | Niederösterreich

Andreas Lehne spricht mit Franziska Leeb

Kunsthalle Krems | Anmeldung und Details

Weitere Informationen und das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der Website des Bundesdenkmalamtes: 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz

MERITA

MERITA – Wo sich KamMERmusik, HerITage und TAlent treffen

Wie schon vor 3 Jahren – wir haben Sie im Frühlingsnewsletter 2020 über das Projekt „le Dimore Quartetto“ informiert – suchen European Historic Houses auch diesmal wieder private Historische Häuser als Veranstalter bzw. als Quartiergeber für die am MERITA-Projekt beteiligten Streichquartette.

MERITA ist ein Projekt, das vom Creative Europe-Programm finanziert wird und von le Dimore del Quartetto geleitet wird. Ziel ist es, die Präsenz und Verbreitung von 38 aufstrebenden europäischen Streichquartetten durch eine spezielle Plattform zu intensivieren.

Eines der Hauptziele dieses Projekts ist die Förderung eines nachhaltigen Geschäftsmodells, das aufstrebende Kammermusikkünstler, das Publikum und das kulturelle Erbe (europäische Herrenhäuser und historische Standorte) vereint und den Austausch bewährter Verfahren und die Wettbewerbsfähigkeit für Künstler, das Engagement und die Entwicklung des Publikums fördert sowie ökologische Nachhaltigkeit und Bewusstsein. Die Aufgabe der European Historic Houses in diesem Projekt ist es, Eigentümer aus unserem Netzwerk zu finden, die bereit sind, die Musiker aufzunehmen.

MERITA sucht derzeit nach privaten historischen Häusern, die zwischen September 2023 und April 2024 5-tägige Residenzen für die an dem Projekt beteiligten Streichquartette zur Verfügung stellen würden. Diese Residenzen sollten für die Musiker folgendes beinhalten: vier Betten, einen angemessenen Raum für Proben und bei Bedarf den Zugang zu einer Küche. Im Gegenzug hätten Eigentümer die Möglichkeit:

- Ihr historisches Haus über eine spezielle Seite auf der digitalen Plattform von MERITA zu bewerben

- Hochwertige Konzerte, die von talentierten Musikern aufgeführt werden, zu besuchen

- Sich an einem internationalen Netzwerk von historischen Häusern, Streichquartetten, Kammermusikprofis usw. für die Entwicklung von MERITA zu beteiligen

- Treffen mit anderen privaten Eigentümern, die an dem Projekt beteiligt sind.

In der Präsentation ………….hier Klick zur Powerpointpräsentation……. finden Sie einen Überblick über die MERITA-Plattform sowie zusätzliche Informationen für potenzielle Gastgeber. Die Gastgeber erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.000 € zur Deckung ihrer Auslagen.

Wenn Sie daran interessiert sind, ein Veranstalter zu werden, benötigen European Historic Houses die folgenden Informationen von ihnen:

- Anzahl der für das Quartett verfügbaren Zimmer

- Hätte das Quartett Zugang zu einer Küche?

- Zeitraum der Verfügbarkeit / Gewünschter Aufenthaltszeitraum

- Eine kurze Beschreibung, wie Sie Ihr historisches Haus mit den üblichen Verkehrsmitteln erreichen können

Bei Interesse bitte Anmeldung direkt unter e.oksiuta@europeanhistorichouses.eu

Filmdrehlocation gesucht

Die Kevin Lee Filmgesellschaft mbh Bayerisches Filmzentrum sucht für die Produktion des Films „DAS GEHEIME STOCKWERK“ noch eine Drehlocation für Großküche und Wäschekammer.

Für den Kinofilm DAS GEHEIME STOCKWERK von Kinderfilmregisseur Norbert Lechner sind wir aktuell auf der Suche nach einer Location für den Drehzeitraum Herbst 2023.

DAS GEHEIME STOCKWERK ist eine Zeitreise-Geschichte:

KARLI entdeckt, dass er im Hotel seiner Eltern in der Zeit reisen kann, in ein geheimes Stockwerk ins Jahr 1938. Er freundet sich mit dem jüdischen Mädchen HANNAH und dem Schuhputzer GEORG an. Gemeinsam lösen sie einen aufregenden Kriminalfall und Karli begreift, was für ein Schatten über der Welt seiner neuen Freunde liegt.

Der Film wird vom „Österreichischen Filmistitut (ÖFI)“ und vom ORF gefördert.

Gesucht wird aktuell noch eine GROßKÜCHE (also ehemaliges Hotel, Guthof, Kloster, Schloss etc.) original aus dem Jahr um 1900-1940 und eine WÄSCHEKAMMER.

Bislang sind die bestätigten Drehorte in Bad Gastein und Semmering, wir suchen aber prinzipiell in ganz Österreich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Produktionsassistentin Daria Pantyukhova produktionsassistenz@kevinlee.de

Kirchenbänke abzugeben

Kirchenbänke aus Oberösterreich kostenlos abzugeben

Es handelt sich insgesamt um 14 unter Denkmalschutz stehende Bänke mit je 4 Meter Länge (12 x mit Kniebank, 2 x ohne Kniebank)

Die Bänke haben einen leichten Holzwurmbefall

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Carl Philip Clam 0664 4153355

Buchempfehlungen

Die Repräsentation der Habsburger

(1493–1806)

Friedrich Polleroß

Mit über 600 Abbildungen reich illustriert, stellt das Buch die Formen der Repräsentation der Casa de Austria von Kaiser Maximilian I. bis Kaiser Franz II. in der Kunst dar. Damit wird erstmals eine Darstellung der künstlerischen „Corporate Identity“ sowohl des österreichischen als auch des spanischen Zweiges der Familie und eine Analyse der „Longue durée“ dieser Phänomene unternommen.

Die Einleitung zeigt die engen Verflechtungen zwischen den habsburgischen Kaisern und den spanischen Königen anhand der „Pietas Eucharistica“ und künstlerische Stilparallelen in Form eines „Kaiserstils“ auf. Weiters wird auf die sozialen Gruppen verwiesen, die entweder im Dienst der Habsburger Propaganda für das Herrscherhaus betrieben (Geistliche, Hofgelehrte und Hofkünstler) oder ihre eigene Repräsentation mit jener der Dynastie verbunden haben (Hofadelige, Diplomaten, Minister, Statthalter, Bankiers und Großhändler).

Das erste Hauptkapitel beleuchtet die enge Orientierung der habsburgischen Kunstproduktion an der antiken Kunst. Dies umfasst sowohl Architektur und ephemere Triumphbögen als auch mythologische Themen in Malerei und Druckgraphik sowie Numismatik und Archäologie. Der zweite Abschnitt behandelt die Repräsentation im sakralen Zusammenhang zwischen Gottesgnadentum und „Pietas Austriaca“, die dem politischen Machterhalt des geographisch vielfältigen Territoriums auf vier Kontinenten diente. Vorgestellt werden Identifikationsporträts und Votivbilder, Klosterstiftungen und Reliquiensammlungen sowie die Präsentation des sakralen Charismas der Herrscher in Gotteshäusern und durch Denkmäler auf öffentlichen Plätzen. Der dritte Abschnitt widmet sich den Porträts im Gruppenbildnis und als Serien sowohl familiärer als auch amtsgenealogischer Form. Das Schlusskapitel zeigt das Wirken der Dynastie in einem geographischen und heilsgeschichtlichen Universalismus

ISBN 978-3-7319-1229-3

Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723)

und die Baukunst des europäischen Barock

Herbert Karner – Sebastian Schütze – Werner Telesko

Johann Bernhard Fischer von Erlach ist einer der bedeutendsten Barockarchitekten Mitteleuropas. Im Auftrag des habsburgischen Kaiserhauses, von Kirchenfürsten und Mitgliedern des Hofadels schuf er Schlösser, Paläste und Kirchen von Weltrang. Aus Anlass des Jubiläumsjahres bietet der hochwertig bebilderte Band eine facettenreiche Neubewertung des berühmten Baumeisters. Mit keiner anderen Stadt ist der Name Fischers von Erlach so eng verknüpft wie mit Wien. Bauten wie die Karlskirche oder Schloss Schönbrunn tragen bis heute zum Ruhm der Metropole bei. Aber auch in Salzburg, Prag und Mähren schuf der Architekt wegweisende Bauten wie die Kollegienkirche oder das Palais Clam-Gallas. Namhafte Experten aus Österreich, Italien, Tschechien und Deutschland zeichnen ein umfassendes Bild von Fischers von Erlach vielschichtigem Werk sowie seinen Inspirationsquellen in der antiken und neuzeitlichen Architektur.

Herbert Karner ist Dozent für Kunstgeschichte, tätig an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften..

Sebastian Schütze ist Professor für Neuere Kunstgeschichte und Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien..

Werner Telesko ist Dozent für Kunstgeschichte, tätig an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

ISBN 978-3-7774-3876-4